���e��R���e���c

�@

���T�[�r�X�E�L�����y�[�� ����i�ى^�c�E�O���V���b�v ��Twitter�EFacebook �������@�����^���T�[�r�X ���I�[�f�B�I��i�� MI���ƕ��I�t�B�V�����T�C�g

|

||||||||||||||||||||||||||||||

���R�[�h�v���[���[�A�t�H�m�C�R���C�U�[�A���v�A�^�[���e�[�u���V�[�g������r

���R�[�h�v���[���[�@DENON DP-500M�ATEAC�@TN-570

�t�H�m�C�R���C�U�[�A���v�@QUAD QC-24P�APhasemation EA-350

�^�[���e�[�u���V�[�g�@TEAC TA-TS30UN�AFunkFirm Acromat SL1200

![]()

�ԈႢ���炯�̃A�i���O�u�[��

�ŋ߁A�u�[�����������Ă���u�A�i���O�v�ł����A�Đ����@����m��Ȃ��Ⴂ�������u�W���P�b�g�̕��͋C�v�Łu���R�[�h���Փ������v���邱�Ƃ�����ƕ����܂��B����ǁA���R�[�h�����߂ɂ́u�Đ����u�v���K�v�ł��B���̑��u�́A���v�Ɠ����悤�ɋ@�B�d�|���œ����̂ŁA�u���x�̍����Ɖ����v�͔�Ⴕ�܂��B�܂�A���i�������قlj����ǂ��u�\���������v�̂ł����A����͌����Đ����������ł͂���܂���B

���R�[�h�̍Đ��ɂ��ďڂ����́uaudio-technica�@���R�[�h�i�r�v�������p�������B

���́u�I�[�f�B�I�̉��y�Đ��v���u�G��v�ɗႦ�邱�Ƃ��ǂ�����܂��B�Ⴆ�A����u�l���v��\������Ƃ��A�ō����\�̃J�����ŎB�e�����u�ʐ^�v�����A���������M��{�ŕ`���u�l���v�̂ق����A���̈אl���I�ɂ�萳���������`��邱�Ƃ�����܂��B���i����ʐ^�����A���̎��́u���͋C�v�����Z���`���邱�Ƃ�����܂����A����́u�l�Ԃ��Ӑ}�I�ɏ�����̑I�����邱�Ɓv�ɂ���āA���͋C����苭���`�����邩��ł��B���ꂱ�����u�|�p�v�̖{���ł��B

�I�[�f�B�I�́A�Z�p�ƌ|�p�̗��ʂ������܂��B

������u�����ȑ��u�v����u�f���炵�����y���Č��v���邱�Ƃ��\�ł��B�t�ɁA����������A�������D��Ă��邩��A�f���炵�����y���Č��o���邩�Ƃ����ƌ����Ă����ł͂���܂���B

���������́A�����b��������Ȃ�܂��B

�I�[�f�B�I�@��ɂ́u�c�݁v�������̂ł��B�u�c�݁v�Ƃ́A���X�����ɂȂ��������A�܂�u�����Ă͂Ȃ�Ȃ����v�ł��B�܂��A�A�i���O�̓f�W�^������ꡂ��ɘc�݂������Z�p�ŁA�Ⴆ�X�e���I�J�[�g���b�W�ł́A���E�`�����l���̉��͐���ɍ����荇���܂��B����Ȃɑ傫�ȁu�c�݁v�́A����~�̃f�W�^���v���[���[�ł��甭�����܂���B�������A�l�Ԃ������Ȃ��瑕�u����荞�ނ��ƂŁA���́u�c�݁v���u���y�v�Ƃ��ĕ���������悤�ɂȂ�܂��B

�l�ԂɂƂ��āA�ǂ�ȉ����S�n�悭���y��`����̂��H�������u����f���炵�����y���Č��o����̂͂Ȃ��Ȃ̂��H���̗����́A���������M�őf���炵���u�G��v��`����̂Ɠ����ł��B

�����ŁA����́u17�̃J�[�g���b�W�v�Ɓu2��̃��R�[�h�v���[���[�v�A����Ɂu�g�����W�X�^�[�����Ɛ^��Ǖ����̃t�H�m�C�R���C�U�[�A���v�v����ׂ邱�ƂŁA�u�ǂ�����Δ[���ł��鉹���������o����̂��H�v�ׂ邱�Ƃɂ��܂����B

�A�i���O���[�R�[�h���f�W�^�����������ǂ��Ƃ������́A�����́u���]�v�ɂ����܂���B

���̑O�Ɂu�A�i���O�v���u�f�W�^���v�����u��ɉ����ǂ��v�Ƃ����咣���ԈႢ�ł��邱�Ƃ�������Ă������Ǝv���܂��B

�f�W�^�����o�ꂵ���Ƃ��A��قǗ�ɋ������u���E�`�����l���̉��������荇���v�_�Ɋւ��āA�f�W�^�����R�[�f�B���O�̓��R�[�h�����u����{�ȏ�D��Ă���v�Ǝ咣����܂����B����ȊO�ɂ��A�m�C�Y���������A�傫�����Ə��������̍��i�_�C�i�~�b�N�����W�j���傫���ȂǁA���������ɂ����ăf�W�^���̓A�i���O�����|���܂��B�܂�A�f�W�^���̓A�i���O�������|�I�Ɂu�����ǂ��v�̂ł��B

���́u��C�̐U���v�ł��B��u�ŏ����Ă��܂����́u���v���L�^�Đ�������@���u�I�[�f�B�I�v�ƌĂт܂��B�����̃I�[�f�B�I�ł́A���̐U�������̂܂܋L�^���Ă��܂������A���̓}�C�N����o�͂����d�C�M���i�L�^����鉹�j�����̂܂܁u�A�������Ȑ��v�Ƃ��ċL�^����u�A�i���O�L�^�v�ƁA�Ȑ����u�������i�_�ɕ����j�v���ċL�^����u�f�W�^���L�^�v���g���Ă��܂��B

���R�[�h�����߂ɂ́u���R�[�h�v���[���[�v�Ƃ�����^�ʼn��₷���A���Ղ��鑕�u���K�v�ł��B�܂��A���R�[�h���̂��̂������t�������肪�������邱�Ƃʼn��������܂��B�������A�f�W�^���͏��Ղ�������镔�������Ȃ��A�A�i���O�ŏ����Ă�����Ђ́A�f�W�^���Ŗׂ������Ȃ��Ȃ�܂����B�����ŁA����x�u�A�i���O��ڐV�������u�Ƃ��Ĕ̔�����v���߂ɁA���𑀍삵�āu�A�i���O�u�[���v���ĔR�����悤�Ɩژ_��ł���ނ�́A�f�W�^���͋Ȑ���_�ɕ������ċL�^���邽�߁A��u�ȗ����i�Ԉ����j�v�����̂ŁA�A�i���O�����u���������v�Ǝ咣���܂��B

�m���ɁA���ł��������u�A�i���O�t�@���v�����R�[�h���x������̂́A�f�W�^���ɔ�ׂāu���͋C�i���݊��j���Z���v����ł��傤�B�m���ɁA���y�̕��͋C�������o�����߂ɕK�v�ȁu�����M���v�̍Č����ł́A���R�[�h��CD�����邩���m��܂���B����ǁA�n�C���]��DSD�ł́A���̖����N���A����Ă��܂��B

����ł��A�A�i���O���f�W�^��������݊������̂́A��ɏ������悤�Ɂu�|�p�I�ȏ��̎�̑I���v�ɂ���Đ��ݏo�������̂��ƍl�����܂��B�܂�u�f�W�^�����������u�A�i���O�c�݁v���A���͋C�̔Z���ݏo���Ă���Ǝv���̂ł��B

�A�i���O���[�R�[�h�̍Đ��Ɍ������Ȃ��u���R�[�h�v���[���[�V�X�e���v�̉����������A�[���̂����������T�|�[�g���܂��B

�b��߂��܂��B����̃e�X�g�̖{��́u�f�W�^�������ǂ����Ń��R�[�h���������v�A���邢�͒P���Ɂu���R�[�h�������Ɨǂ����Ŗ炵�����v�Ƃ������q�l����̂��v�]�ɉ����邽�߂ɁA�u�o���邾�������ɂ��ǂ������A�i���O����o�����@��������v���Ƃɂ���܂��B�܂�u�����ĉ��̗ǂ����i�v�������邱�Ƃ��ړI�ł��B

����ǃu�[���Ŕ���Ă���悤�Ȑ����~�̑��u�͂����牽�ł��e�������āA�ቿ�i�̃f�W�^�����ǂ����́u��Ɂv�o���܂���B

�����ō���́A���������㋉�ȃ��f�����g���āu�f�W�^���Ƃ͈قȂ郌�R�[�h�̕����������Ə����o���v���Ƃ�ڕW�ɉ����`�F�b�N���s���܂��B

�x���g�h���C�u�ƃ_�C���N�g�h���C�u�B�����ɂ���ă��R�[�h�v���[���[�̉����͂ǂ̂悤�ɈႤ�̂��H

���R�[�h�v���[���[�́u��]���@�v�́A���[�^�[�����ڃ^�[���e�[�u�����쓮����u�_�C���N�g�h���C�u�v�ƁA�x���g�ƃv�[���[���g���ĉ�]��`����u�x���g�h���C�u�v��2�̕���������܂��B�o���I�ɂ́u�_�C���N�g�h���C�u�v�́A�f�W�^���T�E���h�̂悤�ɖ����ȉ����ŁA�u�x���g�h���C�u�v�́A���炩�ŗ��̓I�ȉ����������܂��B

������m�F���邽�߂Ɏ肪�o����͈͓��̉��i�ƁA�e���݂₷�����Y�i�̒�����A�u�x���g�h���C�u�̑�\�Ƃ��āATEAC TN-570�v�A�u�_�C���N�g�h���C�u�̑�\�Ƃ��āADENON DP-500M�v��I�т܂����B

�@TEAC

TN-570�i�x���g�h���C�u�����j�@�̔����i�@9���~�O��

�@TEAC

TN-570�i�x���g�h���C�u�����j�@�̔����i�@9���~�O��

�@DENON

DP-500M�i�_�C���N�g�h���C�u�����j�@�̔����i�@8���~�O��

�@DENON

DP-500M�i�_�C���N�g�h���C�u�����j�@�̔����i�@8���~�O��

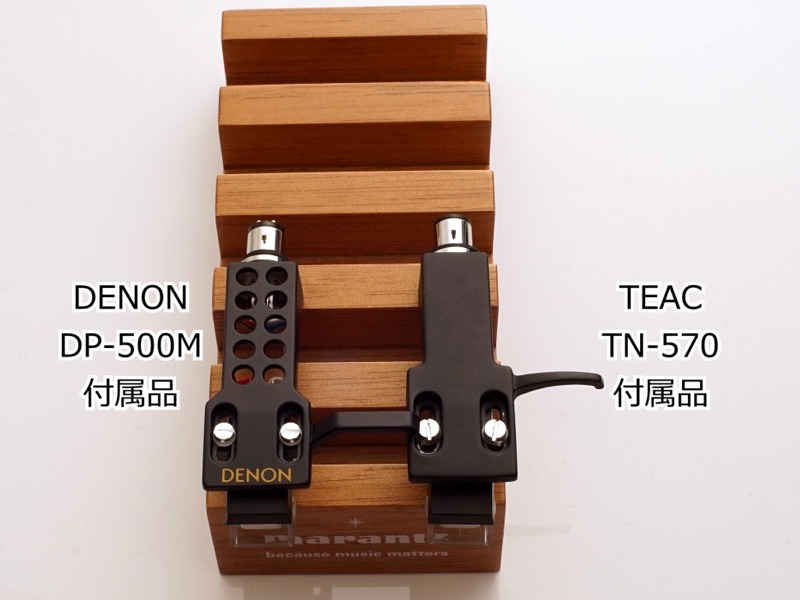

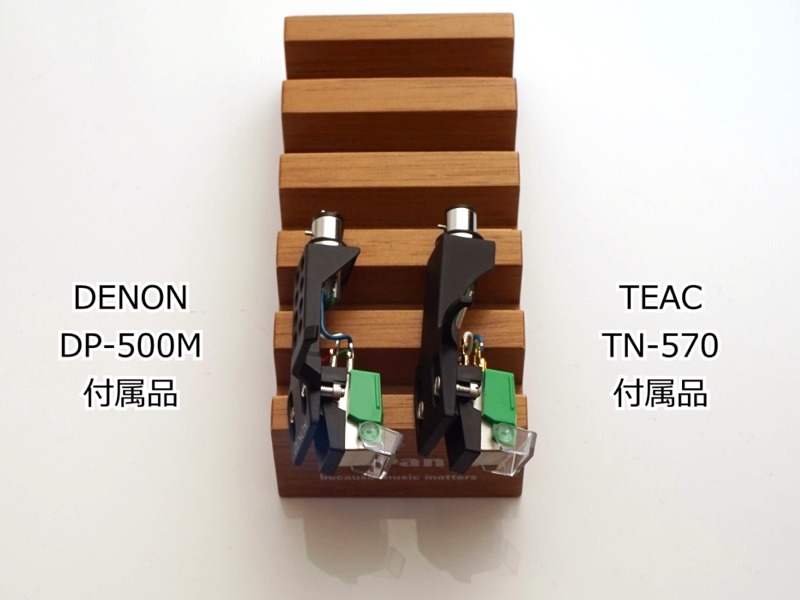

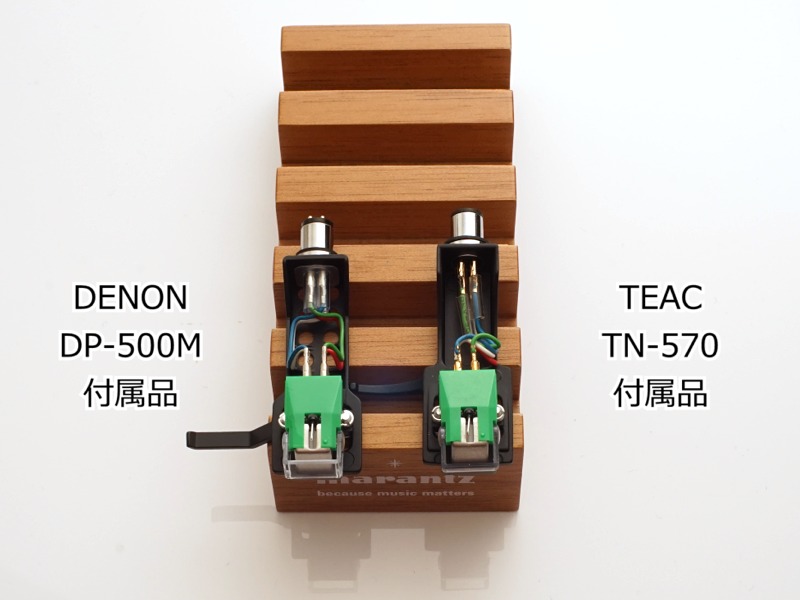

���̓�̃��f���ɂ́uMM�J�[�g���b�W�v���t�����Ă��܂����A��������uaudio-technica��OEM�i�v�ł��B2�̃J�[�g���b�W������ׂĂ��O�ς���������Ȃ̂Łu�������̂��t�����Ă���v�Ɗ����܂����B�������A���ꂼ��̃X�y�b�N���ׂ�Ɩ��炩�ɈقȂ�܂��B�����ŔO�̂��߂ɁuDENON DP-500M��TEAC TN-570�̃J�[�g���b�W�����ĕ����āv�݂܂����B�m���ɁATN-570�t���i�̂ق������͎�ǂ������ł����A����قǑ卷���Ȃ������̂ŁA���ꂼ��̃v���[���[�ɕt���J�[�g���b�W��������ԂŃ_�C���N�g�h���C�u�ƃx���g�h���C�u�̉��������ׂĂ����Ȃ��Ɣ��f���܂����B

�t�H�m�C�R���C�U�[�A���v�́A�^��ǂƃg�����W�X�^�[�����ɂ���ĉ����͂ǂ̂悤�ɈႤ�̂��H

���R�[�h�v���[���[�͌��܂�܂����B���̓t�H�m�C�R���C�U�[�A���v�ł��B

���݁A�A���v�́u�f�W�^���v�A�u�A�i���O�E�g�����W�X�^�[�v�A�u�A�i���O�E�^��ǁv��3�̕���������܂����A���R�[�h�̍Đ��Ɂu�f�W�^���E�A���v�v���g���͖̂{���]�|�Ȃ̂ŁA����̔�r�����ɂ́A�^��Ǖ����̑�\�Ƃ��āuQUAD QC24P�i36���~�j�v�A�g�����W�X�^�[�����̑�\�Ƃ��āuPhasemation EA350�i39���~�j�v���g�����Ƃɂ��܂����B

35���~�N���X�̃t�H�m�C�R���C�U�[�A���v�́A��������Ǝ肪�o���܂��A10���~�ȉ��̃v���[���[�Ƒg�ݍ��킹��ɂ́A���炩�Ɂu�I�[�o�[�X�y�b�N�v�ł����A�t�H�m�C�R���C�U�[�������������Ɓu�J�[�g���b�W�Ƃ̈Ⴂ�v���o�ɂ����ƍl���A�����ėD�ꂽ���\�̃t�H�m�C�R���C�U�[�A���v��I�т܂����B

�@QUAD�@QC-24P�i�^��ǃA���v�j�@���[�J�[��]�������i�@36���~

�@QUAD�@QC-24P�i�^��ǃA���v�j�@���[�J�[��]�������i�@36���~

�@Phasemation�@EA-350�i�g�����W�X�^�[�A���v�j�@���[�J�[��]�������i�@39���~

�@Phasemation�@EA-350�i�g�����W�X�^�[�A���v�j�@���[�J�[��]�������i�@39���~

�^�[���e�[�u���V�[�g�ɂ����ڂ��悤

����̎����́u�J�[�g���b�W�̔�r�v�����C���ł����A���̑O�Ɂu�^�[���e�[�v���V�[�g�v�ɂ����ڂ��܂��傤�B���R�[�h�̕\�ʂɐG��Ă���̂��u�J�[�g���b�W�i�j�j�v�ŁA���ʂɐG��Ă���̂��u�^�[���e�[�u���V�[�g�v�ł��B

�^�[���e�[�u���V�[�g�́A�I�[�f�B�I�@��́u�C���V�����[�^�[�v�ɑ������铭���������Ă��āA������傫�����E���܂��B�����ȃ^�[���e�[�u���V�[�g������܂����A�o����u���R�[�h�̋��������������ށi�S����_�炩�������q�n�f�ނ̐��i�j�v�́A���R�[�h�̐L�т₩���Ȃ��A�����Â����邱�Ƃ������̂Ŏ��́u�V�R�f�ނŃ��R�[�h�{���̋����Ȃ�Ȃ��^�[���e�[�u���V�[�g�v���D�݂܂��B�ŋ߂̐��i�ł́ATEAC���甭�����ꂽ�a�����́uTA-TS30UN�i��Ă͎�����j�v��C�M���X Funk Firm�i�t�@���N�t�@�[���j��Acromat�i�A�N���}�b�g�jSL1200���C�ɓ����Ă��܂��B����A�t���i�̃^�[���e�[�u���V�[�g������2��ނ̐��i�ɕς��āA�����̃`�F�b�N���s���܂����B

�����Ƙ^��

����͕�����ׂ�J�[�g���b�W�̐��������A�����������Ԃɂ킽��܂��B����Ȃɒ������ԁA�����̉������u���S�Ɉ�肵���R���f�B�V�����Ŕ�r�ł���v�Ƃ͍l���Â炢�̂ŁA�t�H�m�C�R���C�U�[�A���v�̏o�͂ژ^�����uYouTube�ɋL�^�v���邱�Ƃɂ��܂����i�A�b�v���[�h�������j�B

�����ɍs���u������ׁv�͘^���Ɏg��USB�C���^�[�t�F�C�X����̃��C���o�͂�AIRBOW PM12 Master�ő������AFocal 1028BE+AIRBOW CLT-5�̑g�ݍ��킹���X�s�[�J�[�V�X�e���ōs���܂����B

��r�Ɏg�����R�[�h�͎���3���ł��B

1�ȖځF�}�C�P���E�W���N�\�� �A���o���uThriller�v���AB�ʂ�1�ȖځuBeat It�v�B���̃��R�[�h�́AEPIC SONY�̍����v���X�B��w����ɔ��������̂ł��B��ʓI�Ɂu�_�C���N�g�h���C�u���R�[�h�v���[���[�v�́A�����n�b�L�����Ă���i��r�I�f�W�^���T�E���h�ɋ߂��j�ƌ����Ă��܂��B���̋Ȃł́A���̉s����ቹ�̃n�b�L�����������Ȃǁu���ēx�v��u���̍L����v����ׂĉ������B

2�ȖځF�A���E�o�[�g�� �A���o���u�T���E�A�U�[�E�X�v�����O�v���AA��1�Ȗڂ́uDream a Little Dream of Me�v�B�p�C�I�j�A���Z�p���^���ă��u�X�^�[��悪��������̃��R�[�h�́A���ɂ̃A�i���O�^���u�_�C���N�g�J�b�e�B���O�v�Ř^������Ă��܂��B�ҏW���u���g��Ȃ��u�s���A�ȃA�R�[�X�e�B�b�N�y���{�[�J���v�̊��炩����A�\��ω��i�j���A���X�j�ׂ̍₩������ׂĉ������B

3�ȖځF���[�t�E�V�Q�e�B�[ �A���o���u���[�[�t�E�V�Q�e�B�[�̌|�p�ABach�F�����t�o�C�I�����E�\�i�^�S�W�v����A�uBach Violin �\�i�^���ԁv�B�Ő����̃L���O���R�[�h���甭�����ꂽ���̃��R�[�h�́u���m�����^���Ձv�ł��B�X�e���I�J�[�g���b�W�Ń��m�������R�[�h�����Ƃ��u���E�`�����l���v�̓�����������Ƒ����Ă��Ȃ��ƁA�y�킪�����ɒ�ʂ������E�ɂԂ�܂��B�o�C�I�����Ƃ����Đ��̓�y��̉��̔�r�����ł͂Ȃ��A�J�[�g���b�W�̉��������i���E�̘c�݂̈Ⴂ��o�����X�j���`�F�b�N�ł��܂��B

�ŏ��Ƀ��R�[�h�v���[���[�ƃt�H�m�C�R���C�U�[�A���v�̉������r

�ł͂܂��A����3�Ȃ����ꂼ��̃v���[���[�i�t���J�[�g���b�W�j�A�^��ǁE�g�����W�X�^�[��2��ނ̃t�H�m�C�R���C�U�[�A���v�ŕ�����ׂ܂��傤�B

��r���鐻�i�̎�Ȏd�l

DENON�i�f�m���j�@DP-500M�@���[�J�[��]�������i�@\93,500(�ŕ�)

DENON�i�f�m���j���R�[�h���i�����w�����₢���킹�́A�o���L�x�Ȉ�i�قɂ��܂������������B |

||||||

|

TEAC�i�e�B�A�b�N�j�@TN-570�@���[�J�[��]�������i�@OPEN�@�@����10���~�O��

Teac�i�e�B�A�b�N�j�A�i���O���i�����w�����₢���킹�́A�o���L�x�Ȉ�i�قɂ��܂������������B |

||||||

|

QUAD�i�N�I�[�h�j�@QC-24P�@���[�J�[��]�������i�@\350,000(�ŕ�)

QUAD�@�N�H�[�h���i�����w�����₢���킹�́A�o���L�x�Ȉ�i�قɂ��܂������������B |

||||||

|

Phasemation�i�t�F�C�Y���C�V�����j�@EA-350�@���[�J�[��]�������i�@\390,000(�ŕ�)�@

Phasemation�i�t�F�C�Y���C�V�����j���R�[�h���i�����w�����₢���킹�́A�o���L�x�Ȉ�i�قɂ��܂������������B |

||||||

|

TEAC�i�e�B�A�b�N�j�@TA-TS30UN�@���[�J�[��]�������i�@OPEN�@�@����4��~�O��

Teac�i�e�B�A�b�N�j�A�i���O���i�����w�����₢���킹�́A�o���L�x�Ȉ�i�قɂ��܂������������B |

||||||

|

Funk Firm�i�t�@���N�t�@�[���j�@Acromat SL1200�@���[�J�[��]�������i�@15,000�~�i�ŕʁj

Funk Firm �i�t�@���N �t�@�[���j���i�����w�����₢���킹�́A�o���L�x�Ȉ�i�قɂ��܂������������B |

||||||

|

![]()

�����e�X�g

![]()

�@

�@ �@�t���^�[���e�[�u���V�[�g

�@�t���^�[���e�[�u���V�[�g

�C���g���̏��̉��H�́A�����オ�肪�����������[���B�d�q�h�����͊������T�E���h�Őꖡ���ǂ��B

�x�[�X�̉��K��Y�����Ԃ�Ȃ��B�{�[�J���͏��������Ă��镵�͋C�����A�N�b�L���Ɩ����ȃT�E���h�Œቹ���獂���܂ł�������o�Ă���B�M�^�[�̉����h���C�ȕ��͋C�ł��f�W�^���`�b�N�ɕ�������B

���ׂ̍₩���́A�܂��܂��ƌ������Ƃ��낾���A���R�[�h�ɕt�����̗̂h�炬���i��]���Ă��镨�̂��特���o�Ă���悤�Ȋ��o�j���Ȃ��A�f�W�^���ł��̋Ȃ��Ă���h�邬�Ȃ��C���[�W�ɋ߂����ŕ������B

�O�����h�s�A�m�炵���d�ʊ�����肭�����o����Ă���B�E�b�h�x�[�X���Ⴍ�����ɖ�B

�{�[�J���͎q���������r��Ă��āA�j���A���X�������悤�Ɋ�������B�s�A�m�ƃx�[�X�A�{�[�J���̃o�����X�ƕ������͂Ȃ��Ȃ��悢�B�������́u�ԁv�̒u�����ɁA�_�C���N�g�J�b�e�B���O�炵�����͋C�̔Z������������B

�ŏ㋉�̃A�i���O�T�E���h�ł͂Ȃ����A���R�[�h���āu����ς�f�W�^�����ǂ������v�Ɗ������鉹�͏\���ɏo��B

�o�C�I�����̉��́u�S��v�ɃA�i���O�Ɠ��̖��킢������B���E�̃o�����X�͈��肵�Ă��āA�\���Ƀ��m�������R�[�h���y���߂�B

��������ւ̃����W�͗ǂ��L�тĂ��邪�A���S�ł͂Ȃ��B�܂��A���ׂ̍₩���⊊�炩�����A�܂�������Ȃ��B�����A���t�̓��[�t�E�V�Q�e�B�[���̂��̂Ƃ��ĕ������邵�A�K���l���炵������������������ƍČ�����邵�A�o�C�I�����̕\�ʂ���o�鉹�Ɨ�������o�鉹�̈Ⴂ���n�b�L���ƕ����^�邱�Ƃ��o����B

���̉��t�𗝉�����̂ɏ\���ȉ������������Ă���B

�@

�@

�ቹ���������肵�Ă����B���ׂ̍₩�������サ�Ă���B

�������A�S�̂Ƀ��Y�����d���A���y���e�܂Ȃ��B���C�̂Ȃ��A��≔�F�̋�����Ă���悤�Ȃ��������BQC-24P�ŕ����}�C�P���̐��̂悤�ȁu���̋P���v�������Ă���B�u�E�`�v�Ƃ��������̎���A�Ȃ�����i�߂�ꂽ�ꂵ�������ɕ�������B�y�����݂̕�������ނ��A���̍L����������������Ȃ��Ă���B�M�^�[�̉����ׂ��A�ꂵ�������B

���炭�����Ă���ƁA����Ă��Ĉ�a�����������Ȃ邪�A�u���y�̖������E�\���́v�́AQC-24P�̕����ω����傫�������B

�}�C�P���̋Ȃł̒ቹ��QC-24P���ǂ��o���悤�Ɋ��������A�C���g���̃s�A�m�m�d�����͌�ނ����B

�E�b�h�x�[�X�͑����Ȃ��Ă��邪�A�������ڂ₯�Ă���B�{�[�J���͎q���̍r�ꂪ�Ȃ��Ȃ��āA���炩�ōׂ₩�ɂȂ����B���̋Ȃł́AEA-350�́u���ׂ̍₩���i�����̗ǂ��j�v���A���t�����������ĂĂ����B

���R�[�h��ς���ƁA�t�H�m�C�R���C�U�[�A���v�̕]�����t�]�����B���̋Ȃł́AEA-350���ǂ������悤�Ɏv����B

�����̐L�т₩����́AQC-24P��EA-350�������Ă������A���̂��ߍׂ₩���⊊�炩����EA-350��QC-24P������B

QC-24P�̌��C�̗ǂ��́A�����ɏ����u���܂��v�����������炩���m��Ȃ��B�t�H�m�C�R���C�U�[�A���v��EA-350�ɕς���ƁA���t�̈�ۂ����uCD�v�ɋ߂Â��Ă���B�[�݂��o�āA�Â����������BQC-24P�͕��͋C�̗ǂ����AEA-350�͉��̗ǂ����A���ꂼ��]���ł���B�ǂ����I�Ԃ������A�������s�\���ȁuPops��Rock�v�ł́AQC-24P��I�сA�����̗D���f�B�X�N�ł�EA-350��I�Ԃ̂��ǂ������Ɏv����B

���ꂼ��ɈقȂ�ǂ�������������A���_�͏o���Ȃ��B

![]()

�@

�@

���O�ɕ������t�H�m�C�R���C�U�[�̈�ۂ�����Ȃ��悤�ɁA��������t�H�m�C�R���C�U�[�̏��������ւ���EA-350���ɕ����B

���ʂ́u1KHz�����g�v�œ����ɍ��킹�Ă��邪�A���������傫���Ȃ����悤�Ɋ�������B

DP-500M��EA-350�̑g�ݍ��킹�ł́A���Y�����d�������͂��キ������ꂽ���A�v���[���[��TN-570�ɂ��邱�Ƃł��ꂪ�����P����B�ቹ�̗ʊ���͊���DP-500M���ꖇ��肾�������A�{�[�J�������炩�ɂȂ荂�����L�тĂ����B�M�^�[�̃\���p�[�g�̉��͈�ۂ��l�ς�肵�A�܂�ŃM�^�[�A���v��ς��Ă��܂����悤�Ɋ�������قǁA�M�^�[�̓�������I�[�o�h���C�u�����S�n�悭�����o�����悤�ɂȂ����B

���ׂ̍₩���A�������A��Ԃ̓������A�����̗ǂ��Ȃǂ́ATN-570��DP-500M������A�S�̂Ƃ��Ă�背�R�[�h�炵���F�ʂ��N�₩�ŁA���炩�ȉ��ɂȂ����B

�s�A�m�̑Ō����́A��������Ƃ��Ă��邪�A�����̕��G����F�ʊ��͂����Ɩ��͓I�ɂȂ����B�{�[�J���������o�āA�f�W�^���Ƃ͖��炩�ɈقȂ閡�킢�������o�����B

�E�b�h�x�[�X�A�s�A�m����A�{�[�J�����X�b�Ɣ����o�Ă���B�܂�ŁA�̎�ɃX�|�b�g���C�g�����������悤�ɁB

��Ԃ��L����A�����t���Ă��镵�͋C�BTN-570�̖��ēx�ƒቹ�̗͊��́ADP-500M�ɋy�Ȃ����A���R�[�h�炵�����炩���ƐF�ʂ̑N�₩���A����������̖����������̍����i����̂Ȃ����̕������j�ł́ADP-500M��傫�������Ă���B

�ӔN�̃V�Q�e�B�[�����t�������̋Ȃ炵���u���̈��������͋C�v����薾�m�ɍČ������B�S�Ȃ����A�o�C�I�����̉����͋����B

�����̌����ɑt�ł��Ƃ��́A���̕��G����{���\�������m�ɕ�������B���ʂƂ��āA�o�C�I�����̉������㎿�ɂȂ�A���t�̐[�݂������B

DP-500M�ł�CD�Ɣ�r����悤�ȕ��������������ATN-570�ł͉��t���̂��̂��Ă���B�o�C�I�����̉�������O�g�[���̋����ł́ADP-500M�ɂ͖��������u�h�炬�v�̂悤�Ȃ��̂���������B����ǁA����͕s���ł͂Ȃ��s�v�c�Ȉ��S�����o����B

�f�W�^���ł͔����u�L�@�I�ȃC���[�W�v�A�u�����t�ɂ��߂��C���[�W�v�����R�[�h�̖��킢�Ƃ��ē`����Ă����B

�@

�@

�C���g���̏��̋����������A���̗h�炬�i���Ȃ�j���傫���B�}�C�P���̐��͏����ׂ��Ȃ邪�n�b�L���Ƃ��Ă���B

TN-570�œ�̃t�H�m�C�R���C�U�[�A���v���ׂ�ƁADP-500M�ŕ����������̍����������Ȃ����B�܂��ADP-500M�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ŋ�����ꂽ�AQC-24P���u���m�ɂ��ǂ������Ƃ�����ہv�������Ȃ��Ă���B���ׂ͍₩�ŕ������D��Ă��邪�A�Ȃ��������u�ׂ����v�Ƃ��������ʼn��y�̒e�݂��������B

�M�^�[�̃\���p�[�g�ł́A�M�^�[�̉��̗ǂ������u�M�^���X�g�̃e�N�j�b�N�v�Ƀt�H�[�J�X����悤�Ȗ��������B

���͈Ⴄ���A������̕��������������A�C���[�W�Ƃ��Ă�DP-500M��EA-350��g�ݍ��킹���Ƃ��̕��͋C�ɋ߂��B���̋Ȃ́ADP-500M��QC-24P�̑g�ݍ��킹�������́ATN-570��EA-350�̑g�ݍ��킹���ǂ������悤�Ɋ�������B

�C���g���̃s�A�m�̉����s���Ăɑ���n�߂��B�{�[�J�������t���甲���o�����A���̉��Əd�Ȃ��Ă���B�E�b�h�x�[�X�̉���

�u�ׂ����v�Ƃ��Ă����B

TN-570�ŕ����ƁA���̕�������EA-350��QC24P�����邪�A���̈�ۂ�DP-500M�ł��ꂼ����r�����Ƃ��Ɛ������B

���ꂩ��uaudio-technica�v�̃J�[�g���b�W���r���悤�Ƃ��Ă��邪�A�ǂ̃V�X�e����I�т������Ă��܂��B���ꂭ�炢�u���肵�����ʁv���o�Ȃ��B�����̗D��͂Ƃ������A�A�i���O�̓f�W�^���Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǑ@�ׂœ�����ƂɊԈႢ�͂Ȃ��B

EA-350�Ɣ�r���ĉ𑜓x���ቺ���A�����ɂ����肪��������B

�V�Q�e�B�[�̉��t���A���̈��������͋C�ł͂Ȃ��A���ꂵ���悤�ȕ��͋C�ɕς��B�o�C�I���������t����u���x�v���ቺ�����B

�����̌���t�ł��Ƃ��̕��G����{���\���̐��x���ቺ���Ă��邵�A�o�C�I�����̉����̂��̂≉�t�����͂���ނ��Ă���BTN-570�Ƃ̑g�ݍ��킹�ł́AEA-350�̕������炩�ɗǂ������B

�v���[���[�ƃt�H�m�C�R���C�U�[�A���v�̕�����ׂ��I����

DP-500M�i�_�C���N�g�h���C�u�j�ɂ�QC-24P�i�^��ǃA���v�j�ATN-570�i�x���g�h���C�u�j�ɂ�EA-350�i�g�����W�X�^�[�A���v�j�̑g�ݍ��킹���ǂ��Ǝv���܂����B�������A�����x���g�h���C�u�����̃v���[���[�ł��A���i�����Ă���uNottingham�v�ł́AEA-350����QC-24P�����D�܂������������܂��B

���܂ł́A�t�H�m�C�R���C�U�[�̓g�����W�X�^�[�A���v�ɔ�א^��ǃA���v���u���R�[�h�̍Đ��v�ł́A���炩�ɗD�ʂ��Ǝv���Ă��܂������A����̕�����ׂŕK���������ꂪ�u�������v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�]�����u�v���[���[�Ƃ̑����v�ŕς�邱�Ƃ��o�����܂����B

�̔��X�Ƃ��āA�M���ł���A�h�o�C�U�[�Ƃ��āA���������u���ʁv�͍D�܂�������܂���B�Ȃ��Ȃ�A���q�l����̖₢���킹�Ɂu���m�ȕԓ��v���o���ɂ����Ȃ邩��ł��B�������A���ʂ͌��ʂƂ��ďl�X�Ǝ~�߂܂��B

�A�i���O�́A�u�ƂĂ�����v�ƌ������Ƃ��ĔF���������܂����B

![]()

�����܂ł̔�r�����ł́A�@��̑I���͕K�v����܂���ł����B�������A17���̃J�[�g���b�W�������Ŕ�r����̂́A���ԓI�ɕs�\�ł��B�����ŁA��r�Ɏg�����R�[�h�v���[���[�ƃt�H�m�C�R���C�U�[�A���v�̑g�ݍ��킹����I�Ȃ���Ȃ�܂���B

���̑O�Ɂu�^�[���e�[�u���V�[�g�v����ׂ邱�Ƃɂ��܂����B

TEAC TN-570�ł́u�^�[���e�[�u���V�[�g������r�v�́A���łɍs�������Ƃ�����܂�����A����́ADENON DP-500M�ɑ����̗ǂ�����QUAD QC-24P��g�ݍ��킹�Ŕ�r���邱�Ƃɂ��܂����BQC-24P��TN-570�ɂ��^�[���e�[�u���V�[�g������r�ł��g�����t�H�m�C�R���C�U�[�Ȃ̂ŁAPhasemation EA-350����g��������r�̐������̓_�ł��ǂ��ł��傤�B

�@

�@ �@

�@

���X�Ǝ����𑱂��Ă��āA���m�Ȕ�r���o���邪��⎩�M�����ĂȂ��Ȃ��Ă����B

�}�C�P���̐��͏����ׂ������Ă��邵�A�h����������������������B�M�^�[�\���̕����́A�M�^�[�̃{�f�B�[�̉��̗ǂ���A�G�t�F�N�^�[�̗ǂ��������o����Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B����ǁA�C���g���̏��̉��̐��m�Ő[���C���[�W�A����ɑ����y�Ȃ̖������́A���܂łŃx�X�g�Ɋ�������B

����́A���̎��X�Ɏ���ƂȂ�ׂ��p�[�g�ɂ�������ƃX�|�b�g���C�g���������Ă��邽�߂ł���A���t������炵���Č����邽�߂ɏd�v�ȃo�����X���D��Ă��邩�炾�낤�B

�s�A�m�X�g�́u�^�b�`�v�����ɐl�ԓI�ɓ`����Ă���B�A���E�o�[�g���̃{�[�J�����ǂ��B�E�b�h�x�[�X���{�[�J���ƃs�A�m�Ɏ��ɏ�肭�o�����X���Ă���B

�ǂ��ƌ����đ傫�ȓ����͂Ȃ����A���ꂼ��́u���������Ă���v�Ɩ{���̉��Ƌ͂��Ș������������邪�A���t�S�̂Ƃ��Ẵo�����X���D��Ă��邽�߂��A���������ו��͑S���C�ɂȂ�Ȃ��B

��ΓI�ȉ����͂Ƃ������A���͋C�͐����t��f�i�Ƃ�����B

���̗ǂ��ł́ATN-570��EA-350�̑g�����ɂ͓G��Ȃ����A���͋C�̐��X�����ł͂���������Ă���悤�Ɋ�������B���Ȃ��Ƃ��u�V�Q�e�B�[�̑̂̓����v�́A��Ԗ��m�ɓ`����Ă���B

�|���������x�A���Ƃ̊p�x�A�̂�h�炷�l�Ȃǂ��A�V�Q�e�B�[���ڂ̑O�Ńo�C�I�������t�ł镵�͋C���Ă�������Ɗ�������B���ɋ|�ƌ��̊W�������ɍČ�����鏊�͑f���炵���B���̐������Ɛ^�����ɂ��ӂꂽ���̕��͋C�̔Z���́A�f�W�^���T�E���h�Ƃ͈�����悵�Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ���Ȃ��B

DENON DP-500M�AQUAD QC-24P�i����͏��������j�ATEAC �a���V�[�gTA-TS30UN�̑g�ݍ��킹�́A�A�i���O�V�X�e���Ƃ��ăf�W�^���ɂ͂Ȃ����킢���n�b�L���Ɗ��������Ă����ǎ��������B

�܂��A���R�[�h���Đ����Ă���Ƃ��́u�m�C�Y�v�����̑g�ݍ��킹�����A���炩�ɏ������������Ƃ���ۓI�Ɏc�����B

![]()

�@

�@ �@

�@

�ቹ�ɑ��肪�Ȃ��A�������ݐ��Ă��邪�A���������d���B

���ׂ͍����Ȃ�A�����W���L�����Ă��邪�A��₪���Ȋ����ō������r��Ă����B

�t���̃^�[���e�[�u���V�[�g��5mm�ȏ�̌��݂�����A�a����1mm�قǂ̌��݂����Ȃ��A�A�N���}�b�g��5mm�̌��݂�����B���̌��݂̈Ⴂ���u�A�[���̊p�x�v�ɕω���^���A���R�[�h�ƃX�^�C���X�i�J�[�g���b�W�̐j�j�̊p�x���ς�������Ƃ��A�����ω��̈�ԑ傫�Ȍ����̂悤�Ɏv����B

�^�[���e�[�u���}�b�g���̂��̂̉��́A�ߋ��̔�r�ł����ł������悤�ɁAAcromat�G SL1200���D��Ă���悤�Ɋ�������B���ʂ����|�I�ɑ����̂����̏؋����B

�s�A�m�̉��Ɂu�R�N�v���łāA�{�[�J���������Ȃ邪�A�E�b�h�x�[�X�́A�����C���[�W������Ȃ��Ƃ��낪����B

�ꉹ���o���u�ԂɁu�����d���v�Ɗ�����ꂽ�̂́ABeat It�������Ɠ����C���[�W���B

�����͖��炩�Ɍ��サ�A���������ǂ��Ȃ��Ă���B�E�b�h�x�[�X�̂��Ⴂ�����܂Ńn�b�L���ƕ������邪�A���͋C�͏d�����Â��Ȃ��Ă���B

���̃f�B�X�N�ł������͖��炩�Ɍ��サ�Ă��邪�A�o�C�I�����̔{���\���́u�������v���ቺ�����B���Ԃ�A���ቹ�ɔ�����̖��ēx���͂��ɋ����Ȃ������߂��낤�B

�u�a���v�ł́A���̌��������ɂ�����̂��n�b�L���Ɠ`����Ă����̂ɑ��A�A�N���}�b�g�ł́u�����o�Ă��镔���i�|�ƌ��������镔���j�v���N���[�Y�A�b�v����Ċ�������B�����i���Ȃ킿�y��j�ɂ��߂Â��ĕ����Ă��銴�����B�����ǂ��Ȃ��Ē��ډ����Ԑډ������o�����X�������Ȃ��Ă��邩�炾�낤�B

���������߂�Ȃ炱��ŗǂ����A���t�����[�������킹�Ă����̂́u�a���v�Ƃ̑g�ݍ��킹���B

�^�[���e�[�u���V�[�g������ׂ��I����

DENON DP-500M�ɂ́u�A�[���̍���������@�\�v��������Ă��܂���B���̂��߁A5mm�ȏ�̌��݂̂���t���̃^�[���e�[�u���V�[�g������1�o�ɖ����Ȃ��u�a�� TA-TS30UN�v�ɒu��������̂́A�j�悪���オ��ɂȂ邽�ߖ{���́u�������߂ł��Ȃ��g�����v�ł��B�����̃^�[���e�[�u���V�[�g�́A�d�ʂ��t���i�ɔ�ׂ��ꡂ��Ɍy���A��]�������傫���Ȃ邱�Ƃ��l�����܂��B

�������A���ʂƂ��ẮA�^�[���e�[�u���V�[�g���̂��̂̉������P�ɉ����A�^�[���e�[�u���̉�]���ʂ��y���Ȃ������߂��A���邢�͐j��̊p�x���ω��������߂��͕�����܂��A���Ƀo�����X�ǂ��f���炵�������������܂����B�������u4��~�v�̓����ł����܂ʼn����ǂ��Ȃ�A�N�Z�T���[�͑��ɂ͂Ȃ��ł��傤���A�^�[���e�[�u���V�[�g�Ƃ��Đ�ΓI�ɂ������]���ł���Ǝv���܂��B���Ȃ��Ƃ��A���̃^�[���e�[�u���V�[�g�����u�������̍����i�i10�{���炢�̉��i�сj�v���m���Ă��܂��B

���́A����������ꂽ�悤�ȑ@�ׂȉ��̕ω��́A��ʓI�ȃI�[�f�B�I�}�j�A�́u�ǂꂪ�������v���A�܂��f��ł��Ȃ����Ƃł��B������A�u���i���x����āv���܂��̂ł��B����ɁA�u�g�ݍ��킹�ł̑����v���f�W�^���ɔ�ׁA���|�I�ɑ傫���I��������̂������ł��B���ӔC�Ȃ悤�ł����A�����ł���Ă݂Č��ʂ��o�������ǂ����@���Ȃ������ł��B

2019�N5���@��i�ّ�\�@�����T��@