■各種コンテンツ

■サービス・キャンペーン ■逸品館運営・外部ショップ ■Twitter・Facebook ■試聴機レンタルサービス ■オーディオ逸品館 MI事業部

オフィシャルサイト

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TOP WING 青龍、朱雀 ・ Goldring Eroica LX、Ethos カートリッジ 音質比較

TOP

WING 青龍・朱雀

TOP

WING 青龍・朱雀

Goldring

Eroica LX 、 Ethos

Goldring

Eroica LX 、 Ethos

![]()

世界で評価された、日本のカートリッジ

2017年、M2 TECKの輸入代理店としておなじみの「TOP WING」から、ハイエンド・レコード・カートリッジ「青龍」が発売されました。

本来ならもっと早くに聞いておくべきカートリッジでしたが、TOP WINGの佐々木原氏とはCECの販売業務などを通じての旧知の間柄でしたが、TOP WINGが輸入する製品の販売を積極的には行っていなかったため、青龍の発売に気づかずにいました。ところが今年(2018年)のインターナショナル・オーディオショウで佐々木原さんとすれ違ったとき、青龍と朱雀を紹介されたのです。話が進んで、それらの設計開発思想に興味をそそられ、是非その音を聞いてみたくなりました。

そこでその後大阪で開催された第28回オーディオセッションのTOP WINGブースにお邪魔して、青龍を「ちょっと」聞いてみました。たったそれだけでも、その反応の早さダイナミックレンジの広さが「今まで聞いたカートリッジとは違っている」ことが感じとれたので、試聴機の手配をお願いして到着を待つことにしたのです。

青龍と朱雀は、どこが今までのカートリッジと違っているか?

基本的に知っておかなければならないこと、「レコードがどのようにして音声を記録再生しているか?」、「レコードを聞くにはどうすれば良いのか?」、「ステレオとモノラルレコードはどのように違っているか?」などレコード再生の初歩〜上級の知識が「オーディオテクニカWEBサイトのCartridge NAVI」のページに簡潔明瞭にまとめられていますので、レコードをすでに聞いている方も、これから聞きたいとお考えの方も、まずこのページをご一読なさることをおすすめいたします。

次に、現在発売されているカートリッジの「MM」、「MC」そして「IM」の構造や音質の違いをまとめた、このWeb内にある「Goldring ゴールドリング MC、IM、MM型カートリッジ、音質比較テスト」に目を通してみて下さい。

そして、ここから書いている青龍と朱雀の構造をご覧いただければ、この二つのカートリッジと従来のカートリッジの違いがお分かりいただけると思います。

MMカートリッジの構造

上の図は「MM型カートリッジ」の構造を簡略して書いています。Goldring ゴールドリング MC、IM、MM型カートリッジ、音質比較テストの図とは「磁気誘導コア」のあるなしが違っています。これは、Goldringのテストをした時に、私がまだ「磁気誘導コア」の存在を知らなかったためです。この「磁気誘導コア」というのは、MM型カートリッジに使われている「マグネット」から「発電コイル」に「磁気の動きを伝える働き」を持っていますが、遅延や歪みなど「音質の純度を損ねる原因」でもあります。

「MC型カートリッジ」は、この磁気誘導コアを持たないので音質的に優れているとされています。

MCカートリッジの構造

しかし、「MC型カートリッジの発電コイル」は、磁気の中で動くことで発電しますが、コイルの周りの磁気の強さ(持続密度)が一定ではないため(ポールピースに近いと磁気が強い=発電量が大きい、ホールピースから磁気が弱い=発電量が小さい)、動きに応じてごく僅かな歪みが発生します。

青龍と朱雀の構造

この問題を解決するためにTOP WINGは、「コアレス・ストレートフラックス方式」を開発しました。

磁石のすぐ上に「マグネット」を置き、そのすぐ近くにコイルを配置するこの方法には、MM型の問題点である「磁気誘導コア」がなく、MC型の問題点である「持続密度の変化」も存在しません。しかし、磁石の動きが非常に小さくなります。

その小さな動きから、大きな電圧を取り出すために巻線数の多いコイルが使われますが、それでも出力電圧は「MC型」と同じくらいとMM型の1/10程度なので、接続するときのフォノアンプ入力は「MCポジション」です。出力インピーダンスは、10Ωなのでそれに応じた昇圧トランスを使うこともできます。

また、スタイラス、カンチレバー、マグネットが一体となっている「針」の部分は、電気的にカートリッジ本体と切り離されているので、MM型カートリッジのように「針先交換」が可能な点も優れた長所です。しかし、針先の交換には顕微鏡レベルの精密さが必要とされるため、交換がメーカーでなければ出来ないという不便はあるものの、針先の交換と同時にカートリッジの測定が行われるため、交換後は必ず「初期性能(新品状態)」に戻るというそれを上回る大きなメリットがあります。

ちなみに、青龍と朱雀の針先交換価格は「本体価格の1/10」と良心的。青龍と朱雀は、あらゆる点で今までの高級カートリッジの欠点を払拭していると考えられます。残る問題は、ただ一つ「音質」です。

青龍と朱雀をGoldringのカートリッジと聞き比べてみた

待望の試聴機が届きました。

まず、青龍を聞いて、今まで感じたことのない圧倒的な「解像度の高さ、明瞭度の高さ」と「立ち上がりの早さ(同じソースを聞き比べた場合、デジタルよりも圧倒的に早い)」に驚き、これは買うしかない!と思いましたが、聞き続けていると「なんだか妙だ」と言う感覚に、少し頭を冷やさなければと感じ始めました。

次に朱雀を聞くと、音質的は青龍よりも僅かにデチューンされているのですが、青龍にない「雰囲気の濃さ」と「安心感」があったので、「元の音を知っているソース」で聞き比べることにしました。その結果、青龍では「ボーカルの年齢が若返って感じらる、インストゥルメンタルでは「演奏が必要以上に厳しく聞こえる」ことが分かりました。青龍の音は鮮烈ですが、ちょっとモニター的に過ぎるようです。

青龍と朱雀の聞き比べをレポートにまとめた後、青龍と朱雀の音質をより正確に把握するため、愛用の「Goldring Eroica LX-MC」と聞き比べることにしました。この試聴は、ライブを聞いたことがあり、理想的な録音が行われている高音質レコードで行いましたが、時間の関係でレポートは書いていません。YouTubeにアップロードした音源で聞き比べてみて下さい。

Goldringのフラッグシップモデル、EthosをEroica LX-MCと聞き比べてみた

また、青龍と朱雀の試聴に先立って、Goldring「レガシー」の後継モデルとして発売された「Ethos」を愛用のEroica LX-MCと聞き比べることが出来たので、その比較もこのページにまとめて掲載しました。

それぞれのカートリッジの主な仕様

Goldring(ゴールドリング) Eroica LX メーカー希望小売価格 \105,000(税別) 本体交換 \70,000(税別)

Goldring(ゴールドリング) Ethos メーカー希望小売価格 \185,000(税別) 本体交換 \125,000(税別)

Goldring(ゴールドリング)製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |

||||||

|

TOP WING(トップウィング) 青龍 メーカー希望小売価格 \750,000(税別) 針交換 \75,000(税別)

TOP WING(トップウィング) 青龍 メーカー希望小売価格 \1,000,000(税別) 針交換 \100,000(税別)

TOP WING (トップ ウイング)製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |

||||||

|

![]()

試聴テスト

概要説明(YouTube)

比較試聴 青龍、朱雀、Eroica、Ethos

比較試聴 青龍、朱雀、Eroica

試聴環境

3号館常設のレコードプレーヤーは、Nottinghamですが、このモデルではカートリッジの交換が迅速に行えませんが、高級カートリッジの比較試聴と言うことでこの製品を使いました。

Nottingham(ノッキンガム) SPACEDECK HD 生産完了モデル

Nottingham(ノッキンガム)製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |

||||||

|

フォノイコライザーアンプには、真空管式のQUAD「QC24P」と秘蔵の昇圧トランス、BV33を組み合わせて使いました。

QUAD(クォード) QC24P 真空管式フォノイコライザーアンプ メーカー希望小売価格 \360,000(税別)

|

比較試聴は、近日YouTubeにアップロードの予定です。

今回の試聴レポートは、複数回の試聴で異なるシステムとレコードで行いました。そのため、聞き比べに使ったシステムによって同一製品でも「レポートの内容」が違っています。レポートは、Goldringの2モデルと、TOP WINGの2モデルの「二つの聞き比べ」が一つのページに書かれているとお考え下さい。

だだし、「YouTubeにアップロードした音(準備中)」は、異なる日ですが「同一システム・同一音量」で録音していますので、収録日が違っていても音質比較の参考にしていただけると思います。

![]()

Goldring Eroica LX-MC、Ethos 比較試聴

AIRBOW(エアボウ) PM12 Master メーカー希望小売価格 \780,000(税別)

AIRBOW(エアボウ)製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |

||||||

|

Focal(フォーカル) 1028BE メーカー希望小売価格 \1,350,000(ペア・税別)

Focal(フォーカル)製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |

||||||

|

次の4枚のレコードを聞きました。

|

|

|

|

イントロのウインドベルの音がとても細やかで、音量の変化が明確。ベルの音色の変化も良く出ている。ギターとフルート、ウインドベルの音の分離にも優れている。フルートは、本体の音とエコーまで聞き分けられる。

ウッドベースは低音がだらしなく膨らむことがなく、左右のスピーカーの中央にびしっと定位する。

ドラムには不要な響きがまとわりつかず、乾いた音で心地よいリズムを刻み、ドラムの動く様子まで伝わってくる。

ギターは爪と弦の当たる音、断弦する瞬間まで手に取るように伝わる。響きも余計な音が乗らず、乾いていて心地よい。

すべての音が素晴らしいと感じるが、バスドラムのペダルの動きまで見えるような低音、きちっとした圧力感を伴うウッドベースの低音が特に素晴らしい。

全体的には「情」に流されず、精度の高い「音」を出してくる、良い意味でモニター的な風情が感じられた。

Eroicaと音質は似ているが、楽器のタッチや演奏のニュアンスの変化がより細かく再現される。おTの明るく、音楽が楽しく弾んでいる。

ウインドベルの音は細やかで、ベルの「どの位置」を叩いているのかが分かるように思える。フルートは、タギング(息を吹き込む瞬間の音)が明確に聞き取れ、より滑らかに鳴る。

ウッドベースは力強く前に出るが、バスドラムの低音はEroicaもなかなか良かった。

トータルで評価すると、音の細やかさ(情報量)はそれほど大きくは変わらないが、音楽の表情はより豊かになり、演奏が楽しくなった。音のバランスは、理想的なかまぼこ形。

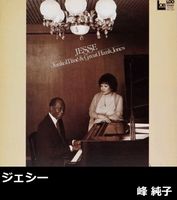

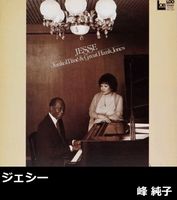

ピアノの右手と左手の音色の変化が明瞭に再現され、ハンクジョーンズの優しいタッチが伝わってくる。

ウッドベースは、この曲でも濁らずにしっかり鳴ってくれる。

ボーカルに余計な艶は乗らないが、しっとりとした暖かみが感じられる。

なぜか全体的に少し「くすんだような」感じがするが、いろいろな音が綺麗に分離しながら混じり合っている様子がよく分かる。

音の様々な良い音のスケールが正確で癖がなく、均一性が高い。

この曲も良い意味で、モニター的な音質で再現された。

ハンクジョーンズのピアノが色っぽくなった。ボーカルのリップノイズが艶めかしい。時間がゆったりと流れて行く感じ。

楽器の音は奏者の動きが全部見えるほど細やかで明瞭だが、ステージとの距離感が少し近い感じがある。組み合わせるスピーカーやアンプの影響も大きいが、もうすこし「オフ(離れた)」感じで鳴ると、この曲ではより好ましいと思う。Ethosの実力を引き出すために、いろんなシステムで聞き比べてみたくなる。

全体的には演奏の艶と深みが増して、響きが少し長くなる。空気感が濃く、生演奏を聞いている雰囲気に一歩近づいたイメージがある。

イントロのトランペットは高音の「抜け感」が印象的。

左チャンネルから聞こえるノイズは「マスターに入ってしまっているノイズ」だが、そのノイズの出方がとてもリアルで再生機器からノイズが発生しているように勘違いしてしまい、何度も聞き直してしまった。

音量、音色、色彩感など、音の変化のスケールがとても正確で、ピアニシモからフォルテシモの変化に一歳に揺らぎを感じない。低音の力強さも、レコードとは思えないほどしっかりしている。

レコードの録音された音とノイズ(マスターに入っているノイズや、再生時のスクラッチノイズ)が、完全に分離してノイズが音楽を聞くときの邪魔にならない。

ステージ上のトランペットの位置関係がよく分かるほどの見事な「立体感」、音の広がり。

一人一人、奏者の音が聞き分けられそうなほど高い解像度感。ハーモニーの音の重なりも、ミルフィーユのように細やかで均一。

ピアニシモからフォルテシモに一気に登り詰める変化の量もEroicaよりも大きいく、特にティンパニーや木琴などの打楽器の再現にも秀でている。

ティンパニーやシンバルが入るところでは、思わず「どきっ」としてしまい、展覧会の絵の「怖さ」が実感できる。

S/Nも高く「無音の静寂」の存在感が強い。けれど、やはりすこし「見えすぎる感じ」は否めなく、「録音の限界(ソースの限界)」が分かるように感じられるところがやや辛い。

この曲はいつも「最良のデジタルサウンド」で聞いている。その音と比べるとレコードは「解像度が低く、音のディティールが曖昧」に感じられる。

音質のスケールは正確だが、音質がデジタルに届かない。

もう少し細やかな音や、背後に隠れている音まで明確に聞き取れれば、演奏にさらなる深みが出るはず。

ボーカルは、フォルテシモで僅かに歪み感が増え、良い音だが心に響きにくく、長く聞いていると疲れてくる。

シンセサイザーの「鳴り方」がEroicaと違い、より明るくよりカラフルだ。特に高い音の「色彩」が濃く、まるで万華鏡を見ているような「極彩色」の世界が味わえる。バックコーラスとメインボーカルの分離も優れている。

情報量が一気に増えて、演奏が終わった後「メインのメロディー」が頭の中でリフレインを繰り返した。

![]()

TOP WING 青龍、朱雀 比較試聴

TOP WING 青龍、朱雀の聞き比べに使ったプリメインアンプは、AIRBOW PM12 Master、スピーカーには2019年春発売のAIRBOW GHOST 2.1を使いました。この組み合わせは癖がなく、とても自然な音質です。

AIRBOW(エアボウ) PM12 Master メーカー希望小売価格 \400,000(税別)

AIRBOW(エアボウ) GHOST 2.1 メーカー希望小売価格 \250,000(ペア・税別)

AIRBOW(エアボウ)製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |

||||||

|

次の5枚のレコードで聞き比べました。

|

|

|

|

|

音の立ち上がりが、圧倒的に早く、鋭く、解像度の高さ、高音の抜けの良さが今までのカートリッジとは次元が違っている。

基本的には、超HiFi音調だが、楽器の音色がめまぐるしく変化を繰り返し、空気感も濃い。

ピアノは金属的な音とハンマーに使われているフェルトの柔らかさ、ぶ厚い木の重厚な響きが綺麗に分離しながら混ざり合って、実に「グランドピアノらしい音」で鳴る。けれど、ピアノの音が少し「若い」用に感じられる。

ウッドベースは音程が低く太い音。アンバートンの声は、空間にすっと浮かんですっと消える。まるでホログラムを見ているようだ。

イントロの伴奏だけを聞いていると、ワイドレンジで超高解像度の青龍に比べると朱雀は、それほど音抜けが良くない感じで物足りない。確かに中域は青龍よりも太く、より「アナログらしい」鳴り方をする完成度の高さを感じさせるが、青龍の「モニター的な音」がより生楽器のには、近いように思えるからだ。

けれど、ボーカルが出始めるとその印象はすこし変わり始める。雰囲気の濃さ、ボーカルの艶やかさが、断然濃いからだ。

ただ、朱雀のような音は「今までの延長線上にある」が、青龍の性能は「今までになかった世界」。それは違いない。

ウインドベルの「音抜け」が他のカートリッジとは全く違っている。スティックがあたった瞬間の音、スティックがあたっている場所や角度まで「全部見える」ような鳴り方だ。

フルート、ドラムのブラシワーク、ウッドベース、一つ一つの音がとてもクッキリして、生き生きと鳴っている。

音のエッジは驚くほど鋭く立っているのに、聞こえてくる音は柔らかい。スッキリと見通しが良く、細やかで滑らか。そして柔らかくて濃い。これこそアナログという音。

レコードの存在感が消えて、サウンド・ステージが目の前に出現した。

ウインドベルにスティックがあたった瞬間の音は青龍の方が鮮烈でその様子もよりハッキリと伝わってくる。分離も青龍が優れていた。けれどウインドベルの音色のバリエーションは、朱雀が明らかに多く、暖かくて安心できる音だ。

もちろん青龍ほどではないとは言え、音の立ち上がりの早さ、細やかさ、レンジの広さは、一般的な高級カートリッジを大きく上回っていることは間違ない。朱雀のポテンシャルは同様に高い。

朱雀はまったりと濃く、青龍は張ればとしたイメージでこの曲を鳴らし分けた。

このレコードは、何度となくデジタルとアナログの比較に使ってきたが、レコードでは「高域が頭打ち」になって聞こえる。これは、一般的に論じられている「デジタルとアナログの違い」とは真逆で、この曲ではレコードはデジタルに敵わない。

青龍で聞くと、その「レコードの悪さ(限界)」がよりハッキリと見えて興ざめする。けれど、それは青龍が「良すぎる」からだろう。

オーディオに限ったことではないが、新製品を売りつけようとするメーカーは、理想論だけを展開する。綺麗なモデルを雇って、使ってもいない化粧品の広告塔に仕立て上げるようなやり方で、消費者に現実(現場)を無視した嘘を見せつけて誘導する。

こんなペテンに引っかかってはいけないが、昨今のレコードブームは、そういう「えせ商品」の代表例だと思う。

このレコードの場合、マスターはおそらくデジタルだろう。まあ、アナログであっても不都合はないが、マスターからCDを作る場合、その過程で音質はそれほど大きく劣化しない。自宅のPCでCDを焼いても(CD-Rを作っても)、元々のデジタルから音質はほとんど変わらない。数万円のPCでも業務用に出来る音のディスクが作れる。それこそがデジタルの利点だ。

けれど、マスターからラッカー盤をカッティングし、そこから金型を作ってレコードをプレスする過程は、きちんと行わなければ音質は大きく劣化する。もちろん、100万円程度で売られている家庭用レコード作成機では、良い音のレコードは作れない。アナログは「精度」が決め手だから、高価な装置(高精度な装置)を使わなければ良い音が出ないのは自明だ。

最近、にわかにレコードのリリースが増えているが、実際CDより優れた音質のレコードはほとんど皆無だ。もう、新しく開発されることのないプレスマシンを使い続けているのだから、最盛期のレコードほど良い音が出ないのはそれも自明だ。

「新しいレコード」を買うときは、注意して十分に吟味しなければならない。

アンバートンのTHE VERY THOUGHT OF YOU、LA4の亡き王女のパヴァーヌと聞いてきて、次に聞くこの曲Dreamingは青龍よりも朱雀が良いと予想していたが、実際その通りの音が出た。

青龍よりも朱雀は「音の粘り」が強く、密度が高い。響きも長く、また、レコードの「録音状態」を選り好みしないところも青龍にはない長所だ。

青龍を車に例えるなら「F1」だ。かりかりにチューンナップし、性能だけを追求している。

朱雀は「高級セダン」。どんな道路を走っても、納得の乗り味を醸し出してくれる。

このレコードもCDやSACDに比べて音が良いとは思えないが、今までのカートリッジではその「限界」すら見えなかったのだろう。青龍でこのディスクを聞くとそう感じる。

レコードの溝に刻まれた音。刻みきれなかった音。それが手に取るように聞き取れる。

青龍で聞いたことによって、このディスクに感じていた「甘い夢」は完全に消える。

もう二度と「青龍」では、このレコードを聞くことはないだろう。

圧倒的なクォリティーも行き過ぎは、逆効果だと知らされる。

朱雀は青龍よりも響きが長く、音に深みがある。

低音はそれほど変わらないが、中高音の解像度がこのレコードでは高くなり、オルガンのパイプの数が増えて聞こえる。

青龍と朱雀の聞き比べでは、低域が50Hzまでのブックシェルフ型スピーカーを使ったので、もう少し大型のスピーカーだと印象は若干変わっていたかも知れない。

しかし、これほどのカートリッジを使っても、カンターテドミノは「ダウンロードした DSD5.6MHz」の音には届かない。

もはや、デジタルとアナログを比較するのは、全くナンセンスだと思える。

本当は4枚のレコードで聞き比べるつもりだったが、最後に聞いた「カンターテドミノ」の後味が悪すぎて、レコードが最も音が良い時代に作られた、このレコードを追加して聞いてみた。

この曲は朱雀で先に聞いたのだが、青龍はそれに比べると音がさっぱりしている。高域が朱雀よりも伸びやかで、ハッキリと高解像度で見通しが良い。音が良いのは青龍だ。

このレコードは録音が良い。録音の良いレコードを聞くと朱雀が「目覚める」。

もしかするとダンパーが暖まったのかも知れないが、ハンクジョーンズのピアノが醸し出す上品な艶、ドラムのブラシがが嫌らしいほどゆったりと動く様子、ドスの効いたベース、それらが全部生以上にリアルだが、ボーカルのきめ細やかさ、艶やかさ、デリケートな変化の滑らかさは、まるで最高のシルクのようだ。今まで聞いたことがなかった音。リアルな雰囲気でこのレコードが鳴る。

体を包み込む音の広がりと、ボーカルの濃密さは、思わず涙腺が緩みそうになるほど情熱的だ。

目の前でライブが鳴っている。それも、しっかりとした魂の暖かさが伝わるライブだ。

もう、何百回聞いたか知れないこのレコードの溝から、こんなに生々しい音が出てくるなんて。

こんな音を聞かされると、「買う」しかなくなってしまう。

![]()

試聴を終えて

朱雀と青龍どちらの音が「本物」に近いのか?

実際には組み合わせるシステムや演奏するレコードとのマッチングで大きく変わってくるだろうが、私には青龍は少しハイ上がりで、メリハリとアタック感に優れていて、音像が明瞭でモニター的な音だけれど、ボーカルは10才以上若返った感じで、深みと艶がなく、脂の乗った「鰤」が、ぱさぱさの「ハマチ(イナダ)」になってしまうように感じられた。また、ボーカルが主役で伴奏が引き立て役だった朱雀とは違って、伴奏がやけに主張してくるようにも感じられた。

オーディオマニアの多くは「音」に対しては物知りかも知れないが、「音楽」に対してはあまり理解できていないと感じる事がある。まず、聞きとりにくい音、影に隠れた裏側の音を「前に出す」のは間違っている。脇役は主役を絶妙に引き立てるのが役割であって、それが前に出てきては演奏が台無しになる。

女優の顔を「毛穴」が見えるまで、近接して撮影するだろうか?そんなことをしたら、極一握りの女優でなければ「アップ」には耐えられなくなる。

一糸まとわない「学術的な裸体写真」と、適度に布を纏わせた「芸術的なヌード写真」のどちらが、アーティスティックだろうか?

言いたいのは「想像させる」ために、「あえてぼかす」のが芸術性を高めるということだ。

それは文章も同じで、「明確に表現しない」、「説明しない」ことが、詩的な芸術性を生み出してくれる。

芸術はすべて同じ。音楽やオーディオもそれに漏れない。

初期のAIRBOWがそうであったように、青龍は「行き過ぎ」ていると思う。それを楽しむのもオーディオだが、それがオーディオの終わりではない。

その先を聞かせてくれるのが朱雀だ。短期間で青龍から朱雀に至った、TOP WINGのカートリッジ作りの実力は相当高い。だからこそ、発売直後、日本ではなく「海外」でより高く評価されたのだろう。

私は、朱雀を自費で買ったが、余裕があれば両方持っているのも面白いと思う。

![]()

付け加えて

レポートを書き終えてから、TOP WING 青龍、朱雀、Goldring Eroica LX-MCの比較として、次の2曲をYouTubeにアップロードしました。実際に「音」と「その向こう側」を聞き比べてみて下さい。

アルバムの説明

|

|

このアルバムは、2018年に亡くなられたオーディオ評論家菅野沖彦氏が、自身のレコーディングで弟のジャズピアノ演奏家・菅野邦彦氏のデビューアルバムを録音したレコードです。菅野邦彦氏は、ある種の天才的なピアニストで記憶している数万曲を自由自在に組み合わせて、即興でアレンジを加えてピアノの音を変幻自在に変化させます。

時には消え入るような小さな音で、時にはレコードの針を飛ばすほど激しい音で、音量だけではなくタッチや響き音色まで、まぐるしく変化を続けるピアノの音は、オーディオ機器で録音再生することが難しく、このレコードを聞いて満足したことがありませんでした。どれどころか「失敗作」だと思っていたほどです。

レコードだけを聞くと菅野邦彦氏の奏でるピアノは、「かなり変わった前衛的な演奏」としか感じられず、ともすれば「キワモノ的」なイメージでしかありません。けれどレコードよりも先に彼のライブを聞き、言葉も交わしている私は「彼の演奏」をよく知っています。

だからレコードで聞く彼の演奏の印象が違うのは、「反応が不十分で、めまぐるしく変化する彼のピアノの音を十分に再現出来ていなかった」ためだと感じていました。その後もカートリッジを変えて聞きましたが、失望しか残りませんでした。

しかし、今回の比較試聴でそれが変わります。

Goldring Eroica LX-MCと青龍を比べると、音の切れ味や変化のめまぐるしさで青龍がEroicaを圧倒します。この段階で青龍が今までに聞いたことのない「高音質」なカートリッジだと確信します。けれど、まだ「生演奏の雰囲気」とは違うイメージでした。

しかし、朱雀にカートリッジを変えた瞬間に出た音を聞いて「あっ!」と思います。その音、雰囲気は紛れもなくライブで聞いたそのままの演奏だったからです。

私が感じたままを伝えたくて、この2曲をEroica、青龍、朱雀で再生してYouTubeにアップロードしました。

付け加えますが、Eroicaは今まで依頼されているレコードのデジタルアーカイブに使ってきたほど、信頼しているカートリッジです。それをあっさり覆した朱雀が、すごいのであってEroicaは決して悪い音ではありません。結果を先に述べたようで恐縮ですが、この点を踏まえてYouTube(準備中)で実際に音を聞いていただければと思います。

カートリッジが素晴らしいと、あきらめていたレコードが生き返ります。

2018年12月 逸品館代表 清原裕介