■各種コンテンツ

■サービス・キャンペーン ■逸品館運営・外部ショップ ■Twitter・Facebook ■試聴機レンタルサービス ■オーディオ逸品館 MI事業部

オフィシャルサイト

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

luxman eq500 音質 ラックスマン 真空管式 フォノイコライザーアンプ QUAD QC24P レコード 音質 比較 レビュー 価格 試聴 販売

Luxman(ラックスマン) EQ500 (ご注文お問い合わせ)

Luxman(ラックスマン) EQ500 (ご注文お問い合わせ)

QUAD(クオード) QC24P(ご注文お問い合わせ) 真空管式フォノイコライザーアンプ 音質比較テスト

QUAD(クオード) QC24P(ご注文お問い合わせ) 真空管式フォノイコライザーアンプ 音質比較テスト

ラックスマンから2015年4月末発売の全段真空管フォノイコライザーアンプ「EQ500」の試聴機が届けられました。

EQ500は、近年盛り上がりを見せているアナログレコード再生において、より本格的な音質を楽しむために全段真空管による無帰還CR型増幅回路を採用している真空管式フォノイコライザーアンプで価格は50万円(税別)です。

使用されている真空管は、傍熱3極管の「ECC83」が4本と、同じく傍熱3極管の「ECC82」が2本使われています。交流を直流化するための電流平滑化回路には整流管「EZ81」とチョークコイルが使われるなど高音質が徹底的に追求され、さらにタイト製金メッキ真空管ソケットやOFC内部配線、音質を重視したこだわりのオリジナルカスタムパーツなどが使われています。

回路は全段(1/2段)がSRPP、終段がカソードフォロアの無帰還CR型回路が使われ、出力トランスが左右にhigh:40Ω/low:2.5Ω独立で合計4個搭載されています。MC入力用に入力インピーダンスHi/Lo切替式のスーパーパーマロイ製MC昇圧トランスが搭載され、MM入力時にはカートリッジにあわせて負荷インピーダンスを30k〜100kΩで連続可変させられる機能や、負荷容量を0/50/100/150/200/300pFの6段階に切り替えられる機能が搭載されます。さらに再生する音楽の信号電流でカートリッジをなじませる「アーティキュレーター機能」まで備えます。この多機能にはいかにもLuxmanらしい、サービス精神の旺盛さを感じます。また出力レベルモニターとして「感度切り替えつき針式アナログメーター」を備え、音量に合わせて振れる針を見ていると「自分が音を出している実感が高まります」、こういった「演出の巧さ」にもLuxmanの伝統が感られます。

入力端子はアンバランス×3系統(フロントパネルでの切替式)、出力端子はアンバランス×2・バランス×1とこちらも本格的です。本体サイズはフルサイズ薄型の440W×92H×397Dmm(前面ノブ17.5mm、背面端子12mm含む)で、質量は12.5kg。フロントパネルは、Luxman製品に共通するブラスターホワイト仕上げになっています。

アンプのゲインは、36/38/40dBの3段階切替式、モノラル/ステレオ切替、ローカットフィルター(20Hz/-3dB)、ハイカットフィルター(8kHz/-3dB)。入力感度はMMが4mV、MCがhigh:0.44mV/low:0.18mV。定格出力は250mVで、出力インピーダンスは850Ω。製品には、OFC極太線ノンツイスト構造のラックスマン純正電源ケーブル「JPA-10000」が付属します。

今回はQUADの真空管式フォノイコライザーアンプ、QC-24Pと音質を比較しました。

Luxman EQ500の、QUAD QC24P比較試聴に使用した、カートリッジとレコードプレーヤー

|

Phasemation MCカートリッジ P-3(生産完了) |

Nottingham |

|

|

試聴したレコード

|

「なき王女のためのパヴァーヌ」

The L.A.4 |

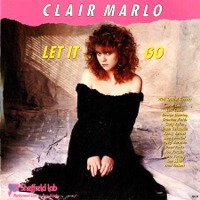

「LET IT GO」

CLAIR MARLO |

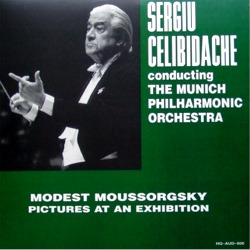

「展覧会の絵」 セルジュ・チェリビダッケ |

|

|

|

Luxman EQ500 メーカー希望小売価格 \500,000(税別)(お問い合わせはこちら) |

||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||

音質評価 LA4 クレア・マロー 展覧会の絵 |

QUAD QC24P メーカー希望小売価格 \360,000(税別)(お問い合わせはこちら) |

||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||

音質評価(QUAD QC24Pの詳細ページはこちら) LA4 クレア・マロー 展覧会の絵 |

試聴結果

試聴に先立ちウォーミングアップのため、まずQUAD QC-24PでLA4のレコードを聴きました。電源投入直後は、以外にレコードの音が普段聞いているCDの音とさほど変わらないと感じました。レコードらしく風合いの良い魅力的な音は出るのですが、解像度感・明瞭度感がCDほどではなかったからです。そのまま30分ほど聞いていると、高域が伸びて見通しが改善し、音も細かくなってきました。けれど最近、普段聞いているAIRBOWのCDプレーヤーやネットワークプレーヤー(直前に聞いていたのは、NA8005 Studio V2+iPod Touch)の音質がかなり向上してきたため、以前ほど「全然違う!」という感じではなくなっています。

なんだ、レコードもこれくらいか。

そんな風に感じながら聞き続けていると、やがて「音の軽やかさ」、「人間味(演奏者が見えるような感じ)」、「楽器の音色の変化の大きさ(色彩感の美しさ)」などがじわじわと、違うイメージで伝わってきました。この何とも言えない「雰囲気の良さ」こそが、デジタルとレコード最大の相違点だと思います。

ひとしきりQC24Pでレコードを聴いた後、フォノイコライザーアンプをLuxman EQ500に変えました。電源投入直後のEQ500の音は、QUAD QC-24Pを超えるレンジの広さや音の細やかさ、高域の切れ味の良さを感じさせました。さすがにLuxmanの最新モデルは音が良いと思いながら、30分ほど聞いていると少し音の輪郭がぼやけてきました。けれど、その状態でもQUAD QC-24Pよりは解像度感・明瞭度管共に優れています。小さな違和感を感じながら、EQ500が完全に暖まるまで数時間聞きました。

いかにも「アナログ」らしい、輝きのある美味しい音を聞かせてくれるQC24Pに比べると、EQ500は「レコードらしい感じ」がやや薄く、生真面目に聞こえます。その音を聞いて私は、てっきり「EQ500はトランジスター式フォノイコライザーアンプ」だと思い込んでいたほどです。けれどレポートを書くために資料を調べると、EQ500はオール真空管回路が使われているではありませんか。これにはちょっと驚きました。

EQ500は、真空管式フォノイコライザーアンプと聞いて、私が思い浮かべる「オーディオ機器としての音の良さ」、すなわちスペックに表れるような「レンジの広さ」、「歪み感の少なさ」、「良好なS/N感」、「解像度感の高さ」などは、確実に想像を上回っています。けれど逆にそれら、歪み率などのデーター性能を重視した結果、真空管らしい「良い意味での歪みっぽさ」が減ってしまい、いかにも真空管らしい音の響きが少なくなってしまったのではと感じられるのです。

先にも書きましたが、私がレコードに求めたいのは「アナログらしいふわりとした肌触りの良さ」であって「CDを超える高音質」ではありません。ハイレゾやDSDまたしても「どっちの音が良いか!?」なんて無意味な話が繰り返されていますが、音楽性(演奏を聴いたときに伝わる情感の深さ)と音の良さは、実はほとんど関係ありません。そういう意味でEQ500は、若干「味わいが薄い」と感じました。EQ500の使いこなしのポイントは、この「若干の薄さ」を組み合わせる「カートリッジ」や「ターンテーブルシステム(レコードプレーヤー)」で補えるかどうかが重要になるはずです。

話は変わります。

最近「レコード」が復活していますが、これは噂話や作り話ではなく、実際に逸品館でもThorensや低価格のアナログレコードプレーヤーの人気が高まっています。その理由はよくわからないのですが、CDがだんだん陳腐化する中で「ハイレゾ&DSD」と「アナログ」に注目が集まっているのかも知れません。

ハイレゾやDSDが、最近「CDよりも音がよい」といわれています。けれど、この何度となく繰り返される「音が良い」という主張は、「企業が自社製品を売るためにでっち上げた根拠のない宣伝文句」にしか過ぎません。それを「あほなメディア」が、煽るから消費者が騙されてしまうのです。高音質にこだわっていると主張していた(実際は音は度良くなかった)「SONY」の没落ぶりを見れば、彼らの音質に関する主張が誤っていたことがわかるはずです。逆にそういう「歪な音の良さ」を売り物にしなかったからこそ、Appleが伸びたのだと思います。日本の大企業は、未だに戦後のやり方を繰り返し自分の首を絞めています。PanasonicもSHARPもPioneerもすべて同じ穴の狢です。「アナログ」もまた、CDに駆逐された技術です。個人的には、何を今更とも思うのですが、お客様が求められるものを販売するのが私達の仕事ですから、メディアが何であれ「オーディオシーン」が盛り上がるのは、ありがたいことです。

先に書いたように最新のデジタルプレーヤーとレコードプレーヤーを比べたとき、すでに「レコードの音が良い」とは言えなくなっています。逆に平均点では、すでにCD(デジタル)がレコード(アナログ)を超えたのは、確実です。特に低価格製品の音の良さでは、アナログ(テープレコーダー式ウォークマン)は、決して太刀打ちできないし、高級レコードプレーヤーですら、揺るぎないリジッドな低音再生、滲まない高音の細やかさ、ノイズを感じないS/N感の高さなどで、すでにデジタルにまったく太刀打ちできません。もちろん、演奏時の簡便さは、アナログとデジタルで比べるまでもありません。

では、それでさえなぜ火とは「アナログ」に惹かれるのでしょう?

それは、「デジタルにはない味わいがレコードにあるから」だと思います。

「茶道」、「華道」、「書道」に代表されるように日本人は、「所作を通じて物事を深く感じる」ことを好みます。レコードを聴くときの「ディスク選び」から始まり、ジャケットの絵を見ながらディスクを取り出し、プレーヤーにディスクを乗せ、傷つけないように細心の注意を払いながら針を落とす。こういう「所作」や、それに続く針をディスクに落とす瞬間のノイズ、針がディスクをトレースするノイズ、そしておもむろにイントロが始まる。音を出すまでのこういうすべての所作が、「自分が音を出すんだ」、「レコードを演奏するんだ」という実感を強く呼び覚ますのでしょう。いきなり音が出始めるデジタルとは違って、レコード再生では、音が出る前からリスナーの音楽を聞く集中が自然に高められます。リスナーの集中の高まり(期待感の高まり)が、例え音質がまったく同じであったとしてもデジタルよりも音楽を意味深いものにしてくれるのでしょう。

「雰囲気」という「簡便性に勝るデジタルにないもの」がレコードにはあります。私はそれを「実感」だと考えています。画面に表示される「画像」よりも、紙に印刷されている「美しいジャケット」は、オーナーの所有する喜びを高めてくれるでしょう。ジャケットからレコードを取り出す手間も、「自分が音を支配しているという実感」を高めるはずです。これらはボタン一つで音が出る「デジタル」には、感じられない感覚です。この「人間が機械を支配して音を出している感覚」が、人と音楽との距離を近づけるのだと思います。

これを「車の運転」に置き換えましょう。目的地が決まったら、地図を開き目的地までの道のりを脳裏に描きます。エンジンをかけてギアを入れ、「運転」する。これが楽しいのです。カーナビのように車がドライバーを導くのではなく、ドライバーが車を導くこと、それが「運転」です。もし自動運転が実用化されれば、車に乗り込み(自動ドアならドアを開ける必要もありません)、目的地をセットしてボタンを押せば、車は目的地に着きます。これは「運転」ではなく「移動」です。「運転」と「移動」。これは似て非なるものです。

レコード(アナログ)は、デジタルに駆逐されました。それは、録音>編集>複製>販売のプロセスが、アナログよりも遙かに簡便で低コストだからです。けれどそれはあくまでも「業務(移動)」としての話であって、「趣味(運転)」としての音楽再生とは方向性が違います。業務に求められるのは「効率(移動の効率)」ですが、趣味に求められるのは「無駄(有意義な時間の無駄遣い=運転)」と、正反対だからです。

今アナログが復活しているのは、音楽再生という趣味を嗜むためには、デジタルよりも手間がかかるレコードが相応しい(愛おしい)と感じられるからでしょう。身近にそういう「不便なもの」が少なくなったから、アナログが新鮮に映るのかも知れません。けれど時代が変わっても、アナログ再生に求められる、すべての「所作」はリスナーの感覚を研ぎ澄まし、音楽との距離を近づけるために必要です。不変のデジタルに対しアナログが持つ「儚さ(壊れやすさ)」は、オーナーに所有することの大切さ、失われることの大切さを教えてくれるでしょう。「自分の時間」と「所有するもの」を失うトレードに、「喜び」が得られる。この感覚、時間と共に何かが変わって行く感覚こそアナログにあってデジタルにないものです。そして、人間にはそれが自然なことなのです。

瞬時に必要な情報が表示され、何もかもが失われない。便利ですが、それは本当に必要な事でしょうか?

音楽を聞くことが、単純に「好きな楽曲を素早く聞く」のが目的であれば、デジタルは今の時流に合います。けれど、音楽を聞くという「行為や時間」そのものを味わうためなら、アナログに深みがあります。

けれど「どちらが良いか?」という、答えのでない難解な問題よりも重要なのは、デジタルとアナログは「両立する」ということです。

忙しいときにはデジタルで、ゆっくりしたいときにはアナログで、それを自由に選べば良いのですから。

仕事は「デジタル」にぱぱっと任せて、浮いた時間を趣味の「アナログ」でゆっくり味わう。幸せな両立です!

2015年4月 逸品館代表 清原裕介