■各種コンテンツ

■サービス・キャンペーン ■逸品館運営・外部ショップ ■Twitter・Facebook ■試聴機レンタルサービス ■オーディオ逸品館 MI事業部

オフィシャルサイト

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

marantz NA7004 音質 価格 販売 比較 Luxman da200 m200 音質 比較 試聴 評価テスト レビュー

Luxman DA-06 USB D/Aコンバーター 音質 試聴 テスト

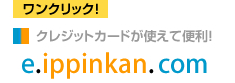

LUXMANから384kHz/32bitのPCMデーター、5.64MHzのDSDデーターに対応するUSB DACが発売されました。同時にDSDデーターの再生に対応する、Luxmanオリジナルのプレーヤーソフトも無償でリリースされました。

DA-06の特徴(メーカーHPより抜粋)

| ・ | 薄型サイズの2チャンネルPCM/DSD対応D/Aコンバーター。 |

| ・ | USB入力は、最大384kHz/32bitのPCMデータと、DSDデータ(2.82M、5.64MHz)に対応。S/PDIF入力は、最大192kHz/24bitのPCM信号に対応。 |

| ・ | PCM信号を最大384kHzにアップサンプリングするTI社最新の32bitデジタル・シグナルプロセッサーTAS3152を採用。 |

| ・ | PCM信号は32bitデジタル・シグナルプロセッサーによる3種類のデジタル・フィルターを、DSDデータはDACチップ内蔵のアナログFIRフィルターによる2種類の音質を切替可能。 |

| ・ | 発振周波数付近のノイズを低減する、高精度・低ジッターの低位相雑音クロックモジュールを搭載。 |

| ・ | USB入力はアシンクロナス通信によりUSB専用のDSPで低ジッター化。S/PDIF入力は内蔵するDAIRの高精度クロックにより低ジッター化。 |

| ・ | 入力されたデジタル信号をスルー出力(同軸/光各1系統)可能な、DDコンバーター機能(最大192kHz/24bit、DSD信号は除く)を搭載。 |

| ・ | CD/SACDプレーヤーDシリーズに採用の高音質DACチップ、バーブラウン製PCM1792Aを左右チャンネル独立で搭載。 |

| ・ | DACチップの差動出力をそのまま接続した、完全バランス構成のアナログアンプ回路(CD/SACDプレーヤーD-06同等規模)を採用。 |

| ・ | アナログ出力の位相をフロントパネルで簡単に切り替え可能な出力位相切替機能(アンバランス/バランスともに可)。 |

| ・ | アナログ出力の品質を向上させるデジタル出力オフ機能。 |

| ・ | 3段階の明るさ調節が可能な2段の7セグメントLEDにより、信号のサンプリング周波数とビット数を表示(ビット数はS/PDIF入力時のみ)。 |

| ・ | PC/Macと接続するUSB入力の他、同軸×2、光×2、バランス×1の豊富なデジタル入力端子を装備。 |

| ・ | アナログ出力は幅広18mmピッチのRCAライン出力端子と、XLRバランス出力端子を1系統づつ装備。 |

| ・ | 3mm厚の鋼板シャーシに、アルミニウム削り出しの高剛性インシュレーター・レッグを装着。 |

| ・ | OIコアタイプの電源トランスとカスタム仕様の10,000μF×2本のブロックコンデンサーを組み合わせたハイイナーシャ(高慣性)電源回路。 |

| ・ | ラックスマン伝統のラウンドパターン配線基板や、OFCの内部配線、オリジナルカスタムパーツ等をふんだんに採用。 |

| ・ | 聴感上の周波数のうねりを排除した、ノンツイスト構造のラックスマン標準電源ケーブルJPA-10000を付属。 |

| ・ | USB接続では、Windows XP以降の環境に付属のドライバーをインストールすることで動作。 MacOS Xの環境ではUSBオーディオクラス2.0対応のOS標準ドライバーにて動作。DSD再生はASIOとDoPに対応(MacはDoPのみ)。 標準プレーヤーソフトを提供(Win/Mac)。 |

![]()

|

Luxman DA-06 メーカー希望小売価格 ¥300,000(税別) |

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

音質テスト

Vienna

Acoustics Beethoven Concert Grand(T3G)

テストに使ったPCのOSは「Windows7pro」。音源はCDをリップしたWAVEファイルを使いました。

テストに使ったPCのOSは「Windows7pro」。音源はCDをリップしたWAVEファイルを使いました。

接続にはaudioquestの最高級USBケーブル

USB Diamond2を使いました。

接続にはaudioquestの最高級USBケーブル

USB Diamond2を使いました。

![]()

まず始めにPCMファイル再生時に使用できる「デジタルフィルター切り替えスイッチ」を使って音の違いを確認しました。このスイッチを使うことでデジタルフィルターの個性(キャラクター)を切り替えることができます。<P-1>は波形の立ち上がりと立ち下がりを標準的な時間軸で補正するフィルター。<P-2>は波形の立ち上がりを補正しないフィルター。<P-3>はP-1の時間軸を少し伸ばして補正するフィルターです。

<P-1>は、響き(余韻)が長く感じられます。<P-2>は、音場が少し濁る感じです。<P-3>はP-1よりも少し響きと色気が減少して、さっぱりした音に感じました。しかしその差はごく僅かで、それと聞かされていなければ聞き逃してしまうほどです。このディスクでは、最も自然で聞き慣れた音に聞こえる<P-1>で試聴を行いました。

私がPCオーディオで懸念するのは、「高域の硬さ」、「抜けの悪さ」です。これはPCそのものがオーディオ機器に比べてノイズが遙かに多く、出力されるデジタル信号にそのノイズが乗っているからです。また、オーディオ機器よりも音の悪い「クロック」が搭載されているのも原因だと思われます。初期のPCオーディオ機器は、初期のCDプレーヤーのように高域がざらつきデジタル特有のとげとげしさが感じられたものが多いように思いました。

しかし、少し前にテストしたBurmester USB113もDA-06にもそういう「PCオーディオのネガティブな部分」はまったく感じられません。高域は高級CDプレーヤーのようにきめ細かく、中域はLuxmanらしい厚みがあって暖かく、やや膨らみがちにな低域も含めて目の前から聞こえてくる音は「ラックストーン」そのものです。

ギターの音はエッジがほんの少し丸く、金属弦がガット弦のように少しだけ柔らかくなりますが、透明感は高く色彩は美しく滑らかで心地よく優しい音です。

ボーカルも透明度が高く、唇の濡れたイメージもきちんと伝わる艶のある音です。音は立体的かつ透明に広がり、高域のノイズ感や頭打ち感はまったく感じられません。物静かだけれどほのかな色気を感じさせるラックスらしい音は、万人に好まれるものだと思います。

PCベース出音を出しているとは思えないデジタルプレーヤーとして完成度の非常に高く、音楽再生機器としてほとんど文句の付けようがない製品だと感じました。

Poker Faceを試聴しましたが、モナリザの試聴と同様にまずPCMデジタルフィルターのポジションによる音の違いを確認しました。<P-2>の音があまり面白くないのはモナリザと同じ印象です。<P-3>と<P-1>は違いが小さく比較が難しかったのですが、<P-1>の方が音がスッキリして分離感に優れボーカルの抜けも良く感じられたので試聴は<P-1>で行うことにしました。

DA-06がモナリザで聞かせてくれた艶のある響きの良い音が、このソフトでは必ずしも良い方向には働きません。組み合わせているスピーカー、アンプとの関係も強いのですがアタックが丸く切れ味が物足りません。パーカッションも少し湿ってしまうので、リズムの躍動も少し重い感じです。

ボーカルは艶があり、レディー・ガガらしい表情の変化の多彩さ、細やかさも十分に伝わりますが、弾ける感じがもう少し欲しいというのが正直な感想です。

絶対的には悪くない音ですが、レディー・ガガにはもう少し明快でカラリと明るいサウンドがマッチするように思いました。

Violin

Concertos (Hybr) (Ms) Hilary Hahn, Bach, Laco, Kahane

Violin

Concertos (Hybr) (Ms) Hilary Hahn, Bach, Laco, Kahane

最後にヒラリーハーンのバッハ・バイオリンコンチェルトを試聴しました。このソフトではフィルターポジションによる音の違いは、比較的ハッキリ聞き取れます。<P-1>音の頭がきちんと揃い、最も自然な音質。<P-2>何かが足りなくなったような感覚と音場が濁るイメージ。<P-3>P-1に似ているが、僅かに音場の濁りが大きいイメージでした。この曲も好ましいポジションの<P-1>で試聴を行いました。

この曲は弦楽器の音がぎっしりと詰まっている上に、グラムフォンが多用するマルチマイク録音と編集により「音場の濁り」が強く感じられます。機器の性能が低いとそれぞれの音が分解されず、広がらない音場の中に音がぐちゃぐちゃに詰まってしまいます。最近の交響曲のソフトはこのような複雑な編集によって空間情報が損なわれているものが多く、このソフトが鳴るか鳴らないかを一般的な交響曲のソフトをきちんと鳴らせるかどうかの指標としています。

同じLuxmanのCDプレーヤーD-06と「記憶」で比較すると、PC+DA-06のサウンドはそれよりも少し分解能が低く、空間の広がりと楽器の数が少ないように感じられます。しかし、楽器の数が少なくなるパートでは分解能の高い滑らかで優しい音を聞かせてくれます(接続に使っているUSBケーブルは、audioquestの最高級グレードDiamond2なのでケーブルの問題ではありません)。

全体的に音は柔らかで耳当たりが良く、高中低音の分離感もなかなかです。しかし、やはり空間の広がり感と楽器の数は、CD/SACDプレーヤーに少し敵わないようにも感じます。

滑らかで明るいイメージで鳴りますが、パワー感が少し足りず演奏が躍動しきらない感じがあります。確認のためプレーヤーをAIRBOW

SA15S2 Masterに変えCDレイヤーを再生してみましたが、高音の伸びやかさと倍音の美しさ輝きに明確な差が感じられました。

DA-06はPCのノイズ感や硬さを消すことに成功していますが、良くできたCDプレーヤーのような分解能の高さや高域の明快さに持ち合わせていにように感じます。しかし、中低域の厚みや力感に関してはCDプレーヤーを凌ぐ部分を感じることがありました。

![]()

試聴後感想

2012年後半から2013年にかけて各社から、より本格的なPC/ネットワーク・プレーヤーが発売されています。また「新しい金儲けのネタ」に目がない雑誌やそれに載っかる抜け目のない評論家が、「DSD対応」を持ち出しています。今回テストしたLuxman DA06もDSDに対応していますが、試聴準備の不足と試聴機貸し出し時間の関係で「DSD」が本当に良いのかどうか?を試聴することはできませんでした。

私はPC/ネットワーク・プレーヤーを試聴するときは、「CDをリップしたWAVEファイル」を使います。それは「最も豊富で一般的なコンテンツ」だからです。確かにWAVEファイルは、PCよりの規格なので楽曲やアーチストの表示、あるいはアルバムカーバーの表示などができないという大きな問題はありますが、最も「44.1kHz/16bitのWAVEファイルは普通に再生できる高品位なオーディオデーター」に違いありません。

オーディオ雑誌やメーカー、評論家はこぞって「新しい上位フォーマット」を進めてきます。その結果、ユーザーは「新しい音源でなければ良い音が聞けない」と短絡し、スペックや機能で製品を選びがちになります。しかし、それが間違いの始まりです。

理由はいくつかありますが、まず「録音段階でハイビットハイサンプリングが使われているマスターが少ない」という理由があります。特にトラックが多く必要な交響曲の録音では、「48kHz/24bit」以上のハイビットハイサンプリングが使われることはまずありません。ステレオサウンド誌が発行する「HiVi」にもハッキリと書かれていましたが、NHKが製作している「小澤征爾さん指揮の交響曲」の録音も「48kHz/24bit」で行われ、それをミキシングコンソールでアップサンプリングした「96kHz/24bit」のデーターがBDに収録されています。オーディオファイル向けに音源を作っている小さなレーベル以外のメジャーレーベルで録音時に「ハイビット・ハイサンプリング」が使われる事はほとんどありません。これに対して、「DSD」は少し事情が異なります。マスターがアナログの場合、あるいは録音が「DSD」で行われた音源を「DSD」で配信するのには音質的価値があると考えられるからです。しかし、SACDをPCにリップすることはできませんし、DSDで入手できる音源で「音楽的に聞きたいソフト」は、それほど多くありません。つまり、これもまた現時点では「絵に描いた餅」でしかないのです。

それを踏まえて標準的な機能と音質でDA-06を評価するなら、それはPC/ネットワーク・プレーヤーとしてこのクラスで標準的な音質に仕上げられていると思います。DA-06には初期のPC/ネットワーク・プレーヤーのような高域のざらつきや硬さはまったくありません。しかし、LuxmanのCDプレーヤーが持っているような「高域の伸びやかさ」にはまだ達していない印象を持ちました。今回のテストでは電源ケーブルに付属品のJPA10000を使ったのでその影響もあるかも知れませんし、もしかするとAETのような高域の伸びのある電源ケーブルを使えばその不満は解消していたかも知れません。そう考えたとしても「CDの試聴と同じ条件」では、高域の伸びやかさや細やかさに不満を覚えたのは事実です。

DA-06に感じた「この不満」が思い過ごしかどうかを確認するため、DA-06の試聴後すぐにPCにリップした原本のCDをAIRBOW SA15S2 Masterで再生して聞いてみましたが、やはり高域の伸びやかさや細やかさはPC+DA-06を上回り、ああこの音だと感じる音で音楽を楽しめるようになりました。

+

+  AIRBOW

K07 Ultimate +

AIRBOW

K07 Ultimate + ![]() AIRBOW

GPS-10MH

AIRBOW

GPS-10MH

次に、AIRBOW K07 Ultimate(クロックジェネレータとしてAIRBOW GPS-10MHを使用)にPCを同じケーブルで繋ぎ同じファイルを再生しました。Luxmanには申し若ありませんが、DA-06とは再々される音が全く違いました。高域の分解能、伸びやかさ、中低域の引き締まり感と力強さ、自画自賛ではありませんがこちらはまるで「生演奏」を聞いているような雰囲気です。もちろん、直前に聞いたAIRBOW SA15S2Msterも軽々と凌駕する音質です。出てくる音は全く違いました。

最近、私は試聴時にあえてAIRBOWとの比較を行いません。それは、自画自賛と受け取られるかも知れないからでもあり、また取引のあるメーカー製品とAIRBOWの直接比較を避けたいためでもあります。しかし、今回のテストであえてそれを行ったのは、DA-06の再生音がPC/ネットワーク・プレーヤーの限界だと勘違いされたくなかったからです。

製品をAIRBOWに限るなら、「ハイビット・ハイサンプリング」あるいは「DSD」ファイルなどを持ち出さなくても、従来のCD/SACDプレーヤ−、あるいは最高級DVD/BDプレーヤーに匹敵しそれらを凌駕する音質をPC/ネットワーク・プレーヤーで実現できるようになっています。各メーカーが技術的優位を誇示するために、いち早く「DSD対応」を謳いたいのはよく分かります。また、そうすることがよりよいセールスに繋がることも理解できます。しかし、いたずらにデジタル部の開発を優先しすぎた結果、全体として音質が損なわれるようなことがあってはならないと考えます。優秀なアナログ回路技術を持つDA-06のサウンドにはそういう「焦り」を少し感じました。

デジタルの先進性ばかりに話題が集中しがちなPC/ネットワークプレーヤーですが、その「デジタル回路」の音質の決め手は「入力されるフォーマット」ではなく「クロックとその発信回路」だと考えています。精度ばかりが協調されるクロックですが、それらには精度で表せない「音質」が存在します。カタログ上のジッター性能が同じでも、それぞれには音の「個性」が存在しますし、カタログのジッター値が悪くても音の良いクロックも存在します。クロックと音質の関係は、非常に繊細かつアナログ的です。

そしてクロック以上に重要なのが「アナログ回路」です。デジタルが表現できるのは「点」で、私達が耳にしている音にそれを変換するためには、「点を繋いで線に変える回路」すなわち「アナログ回路」が必要になります。視点を変えれば、アナログ回路が優秀なら点が粗くても(デジタル回路がプアでも)「元の波形に近い良質なアナログ信号」が取り出せることがわかります。当然そのような、優秀なアナログ回路を搭載するデジタル機器では、「フォーマット」が低くても驚くほど良い音が出ます。逆に素晴らしいスペックのデジタル回路と高いレベルの「フォーマット」を使っても、クロックやアナログ回路がプアであれば出てくる音はあまりにもお粗末になります。その代表例がパソコンです。

今回比較に使ったAIRBOWのPC/ネットワーク・プレーヤーの音質が他よりも優れているのは、クロックとアナログ回路に特別なノウハウがあるからです。AIRBOW機器のアナログ回路は、デジタルの点と点を単純に直線で結ぶのではなく、パーツの共振などを利用してアナログ回路をコンピューターのように働かせ、デジタル化によって失われた音や響きを復元するように作られています(アナログ回路の共振に四手失われた波形を復元する)。そんなことができるのでしょうか?考え方はそれほど難しくありません。なぜならば「楽器の音の多くは共振によって得られている」からです。バイオリンの高次倍音などは弦の振動が胴に伝わり、胴が共振することで発生します。アナログ回路に搭載される電子パーツの共振をうまく利用できれば「失われた楽器の共振」が復元できます。このノウハウはEARのような「音の良い真空管アンプ」からヒントを得ました。真空管こそまさに「響きを生み出す楽器」なのです。最近、真空管アンプが脚光を浴びているのは「プレーヤーやスピーカーの歪み率が小さくなって、生み出される響きが少なくなった」ことと無関係ではないと思います。

私は音の良いPC/ネットワーク・プレーヤーを作るためには、従来のデジタル製品を作るよりもさらに深い「アナログ回路の知識」が必要だと考えています。それを裏付けるように、Luxman DA-06は俄に登場しつつある「デジタル専門メーカーから発売されるPC/ネットワーク・プレーヤー」よりも優れた音質に仕上がっていました。しかし、デジタル部分がまだ未完成なためなのか、同じLuxmanから発売されるCD/SACDプレーヤーのレベルには達していないように感じたのも事実です。

また、繰り返し書いているようにアナログ回路が優秀であれば、再生に使うデジタルフォーマットの品質は音質にさほど影響しません。逆にアナログ回路が貧弱であれば、再生に使われるデジタルフォーマットの品質は再生音質に直接的に影響します。もしかすると「DSD」や「ハイビット・ハイサンプリング」がより良く聞こえる機器や再生システムは、ノーマルデジタルデーターやCDの音が悪いだけなのかもしれません。

PCと違って新しいものが常に良いとは限らないのが、オーディオの世界です。産声を上げたばかりの本格的なPC/ネットワーク・プレーヤーは、玉石混在の模様を呈しています。しかし突き詰めて行けば、それらに従来のCD/SACDプレーヤーにはない良さを感じることができます。PC/ネットワーク・プレーヤー最大の魅力は「音質」ではなく、「簡単に音を変えられる」ことだと思います。

レコードの時代には、「カートリッジとその調整」、「フォノイコライザーアンプ」、「昇圧トランス」など、音を変える手段はとても豊富でした。しかし、それがCD/SACDプレーヤー世代に変わると、音を変えるには「ケーブル」や「置き台」くらいしか方法がなくなりました。最近でこそ、そこに「クロック」という飛び道具が加わりましたが、それでも音を変えられる範囲は限られています。

これに対してPC/ネットワーク・プレーヤーでは、「PC側の再生ソフト」、「PCMからDSDへのファイル変換やアップサンプリングデーターの作成」など、ユーザーが「音源そのものにまで簡単に手を加えて音を変えること」ができるようになりました。それもフリーソフトを使えば、費用もかかりません。同じ音源を多種多様な音で楽しむのがオーディオの基本的な楽しだとすれば、それがPC/ネットワーク・プレーヤーで大きく広がります。音のバリエーションの豊富さが、レコード時代に戻ると言っても過言ではありません。

PC/ネットワーク・プレーヤーの歴史はまだまだ浅いですが、その先にはまだまだ無限の楽しみが見えています。同時に、玉石混在の時代も続くと考えて下さい。百聞は一聴に如かず。デジタルの音は目に見える技術で決まるのではありません。音がスペックや文字で表現できるなら、オーディオの試聴や評論は不要です。本当に良い音は、PCの前に座っているだけでは決して知ることはできないのです。

2013年3月15日 逸品館代表 清原 裕介

|

|||||||||||||||||||||||||